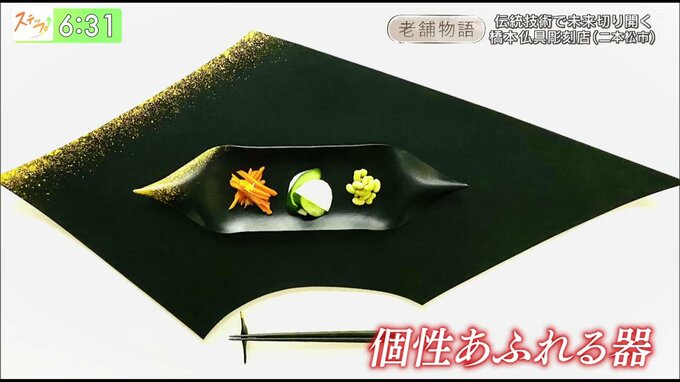

華やかでおいしそうな料理。

そしてその料理を引き立てる個性あふれるデザインの器。

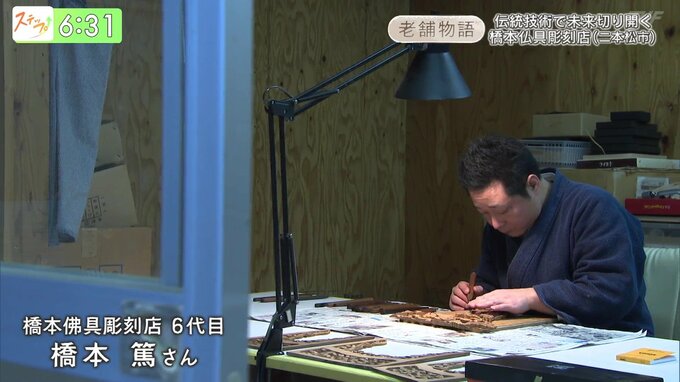

この器を製作しているのが、橋本篤(あつし)さん。

「橋本仏具彫刻店」の6代目です。

二本松で130年以上続く「橋本仏具彫刻店」は、製作・販売はもちろん修理も請け負っています。

細かなデザインが施された彫刻も手作業で、こちらは仏壇に光や空気を取り入れるための部分、欄間(らんま)。

繊細でかなり気を遣う作業の一つです。

そして、彫ったものは漆を塗り仕上げていきます。

全て手作業で手間も時間もかかりますが。

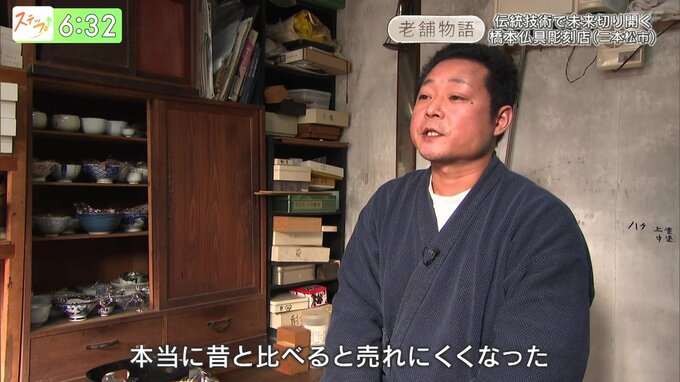

橋本さん

「本当に昔と比べると売れにくくなった。仏壇を買わずにお墓も墓じまいをして、永代供養をしようとか多様化が進んでいる。仏壇店だけでは厳しいと思ってまして。」

そこで橋本さんは、自分のもつ技術を活かした2つのことに取り組みます。

1つ目が、代々続けていたことを、より積極的に取り組むこと。

それは、文化財やお祭りなどで使われる伝統芸能の道具の修復です。

お面や獅子舞の頭の部分、獅子頭(ししがしら)など長く使われ劣化したものに

新たな命を吹き込む作業です。

橋本さん

「緊張しますね。この文化財のお祭りの道具は、保存団体の持ち物だったり、町内会の持ち物だったりするのでみんなのものなんですね。より一層気を遣って取り扱うようにしています。これは東京の町田の獅子頭ですね。」

県内はもちろん、県外からの依頼も増えてきたそうで、それは橋本さんの技術力の高さも理由のひとつ。

橋本さんがメインとしているのが、こちらの「漆」。

最終的な仕上げの部分です。

橋本さん

「できるだけハケのあとを残さないように塗っていきたいので、ハケは左から右に、獅子頭は反時計まわりにまわしていく。」

獅子頭の修復期間は、およそ2ヵ月ほどだそうです。

そして、2つ目として始めたことが「漆」をもっと身近に感じてもらうことでした。

橋本さん

「漆のおもしろさは、何でもいろいろな素材と漆を掛け合わせることができるというのが魅力です。例えば陶器だったら割れた陶器につけて「金継ぎ」したり、ということも漆でやりますし。」

そこで漆と掛け合わせたのは「革」だったのです。

橋本さん

「漆と革の歴史は鎌倉時代以前よりありまして、「漆皮」の技法で、当時は鹿の革に漆を塗って箱を作ったり、甲冑にも革に漆を塗って作られてたりというのがあって、もともと素材としては掛け合わせは抜群にいいです。」

その漆と革を掛け合わせた、自分のお名前「篤(あつし)」からとったオリジナルブランド「篤(とく)」として、日用使いできるものを製作しています。

橋本さん

「「篤」という字はそもそも良い言葉。その意味も「手厚い」とか「まごころ込めている」という意味があるので、良い名前もらったと思いまして。そのままブランド名も「篤(とく)」とつけました。

漆と革でできた「篤(とく)」は、普段使いできることがテーマに。

この料理が盛り付けられたお皿、これも革でできたお皿で洗うこともできるそうなんです。

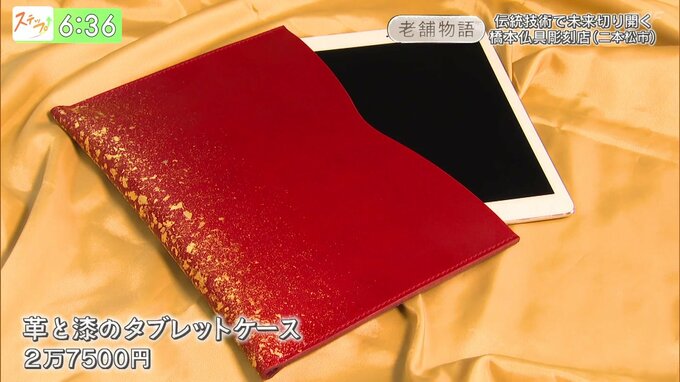

そして、こちらはタブレットケースなんです。

とってもステキですね。

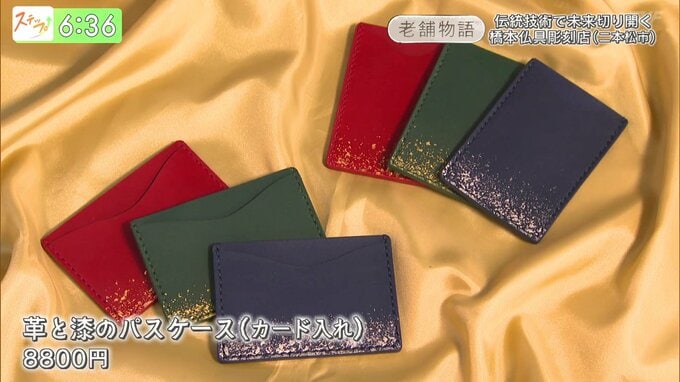

カード類を入れるパスケースや、新社会人へ贈り物にもいい名刺入れ。

またピアスやイヤーカフ、バングルなどアクセサリーにもなっていて、正に普段使いできるものばかり。

橋本さん

「もともと漆の素材も活きていますので、防菌効果があり水にも強い。革に漆を塗るのに難しいことは、含ませ具合というか革に吸わせる量がすごく難しくて、あまり分厚く塗ってしまうと革のしなやかさがなくなったり、薄すぎると強度が弱くなる。その辺の塩梅が難しい。」

そして、金や銀が散りばめられた目を引くデザインも特徴的です。

橋本さん

「もともと仏壇店でよく金箔を扱っているので、漆が乾く前に金箔をまいて、漆が乾くと同時に金箔を定着させる技法を使っている。」

豪華で使いやすさも考えられた「篤(とく)」の商品、もうすぐ卒業を迎える方、また新生活を始める方へのプレゼントにもいいですね。

橋本さん

「世界中の人にも革と漆の歴史も知ってもらいながら、細く長く海外への販路拡大を目指していきたい。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『ステップ』

福島県内にて月~金曜日 夕方6時15分~放送中

(2025年1月30日放送回より)