下水管 一斉に耐用年数超え「破損点検も難しい」

小笠原キャスター:

国交省のホームページによりますと、全国の下水道管の総延長(2022年度末)は約49万㎞で、地球約11周分にもなるそうです。

下水道の標準耐用年数は約50年で、50年を経過した下水道管は▼2022年度末 約3万㎞ 約7% ▼2032年度 約9万㎞ 約19% ▼2042年度 約20万㎞ 約40%にもなるということです。

芝浦工業大学の稲積真哉教授は「下水道管の点検はマンホールに入って目視。破損などしていても見つけることが難しい」といいます。

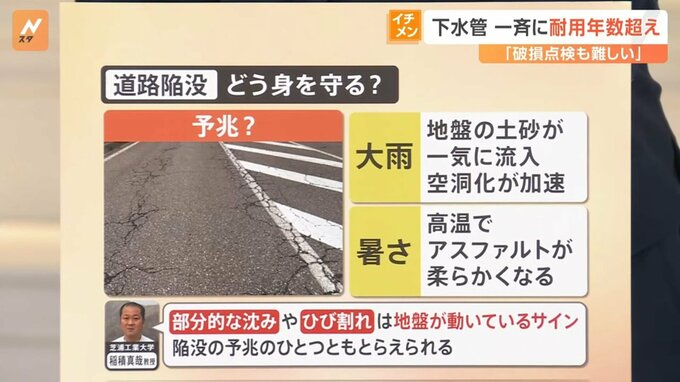

私たちは道路の陥没に、どう身を守ればよいのでしょうか。

道路陥没の起因として▼大雨で地盤の土砂が一気に流入し、空洞化が加速 ▼暑さにより高温でアスファルトが柔らかくなるといったことがあるとみられています。

芝浦工業大学の稲積真哉教授は「“部分的な沈み”や“ひび割れ”は地盤が動いているサイン。陥没の予兆のひとつともとらえられている」といいます。

井上貴博キャスター:

様々なインフラが老朽化しているなか、自治体の工事費用の負担は相当なものになっていると思います。

しかし今回の事故をふまえると、調査・点検をこまめにやっていかなければならないと思いました。

萩谷麻衣子 弁護士:

専門家でも破損部分の発見は難しいといいますが、例えば幹線道路で交通量が多い場所などから優先的にしっかり点検してくといったことをしなければいけないと思います。

==========

<プロフィール>

萩谷麻衣子 弁護士

結婚・遺産相続などの一般民事や、企業法務を数多く担当