17日は、若い世代が防災意識を高める取り組みも行われました。高知県高知市の中学生が30年前の“教訓”を学びながら「南海トラフ地震」への“備え”を進めました。

高知市の愛宕中学校では毎年この時期、地元住民らと合同で防災に関する取り組みを行っていて、17日は、地震発生を想定した訓練を実施しました。

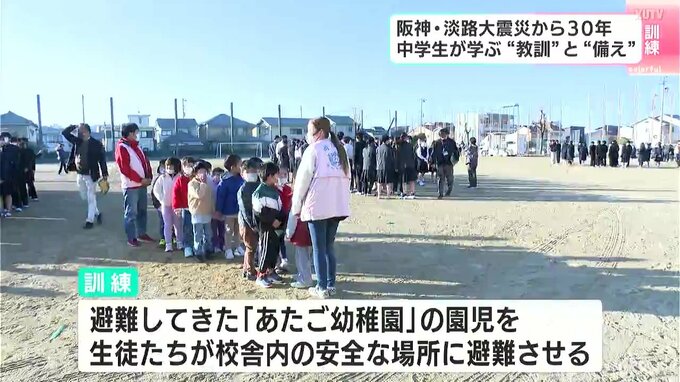

学校はこの地域の避難所になっていて、訓練では、避難してきた隣の「あたご幼稚園」の園児を、生徒たちが校舎内の安全な場所に避難させていました。

今回は「津波が発生しなかった」という想定でしたが、南海トラフ地震で津波が発生した場合、学校周辺では1mから2mの浸水が想定されていて、「屋上を開放して一次避難場所とする」などの対応も確認されました。

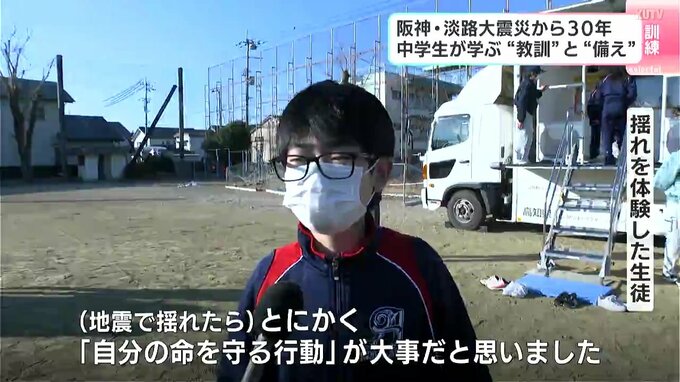

揺れを体験する起震車です。“最大クラス”の南海トラフ地震では多くの市町村で「震度7」の揺れが想定されています。生徒たちは、これと同じ揺れを体験し、命を守る行動の大切さを感じていました。

(揺れを体験した生徒)

「乗る前はすごく怖かったんですけど、乗ってみたら、確かにすごく揺れて、やっぱり『地震は怖い』と思いました。(地震で揺れたら)とにかく『自分の命を守る行動』が大事だと思いました」

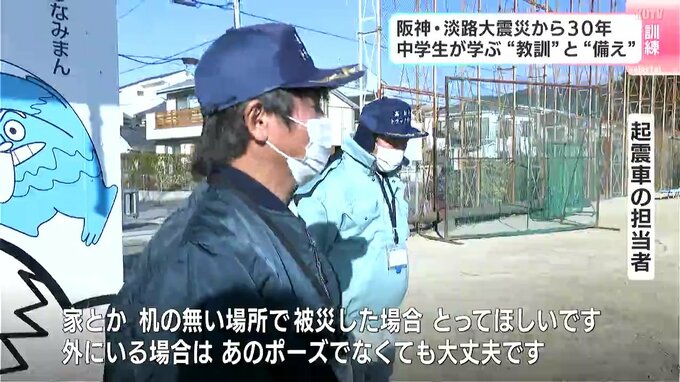

(起震車の担当者)

「学校では『机の下に潜って、対角線で机の脚を持って』と言われていると思います。きょうのポーズは、家とか、机の無い場所で被災した場合、とってほしいです。外にいる場合は、あのポーズでなくても大丈夫です。一番、体に負担が少なくて、安定して周りを確認できる姿勢で、『約3分間』の揺れの間、耐えてください」

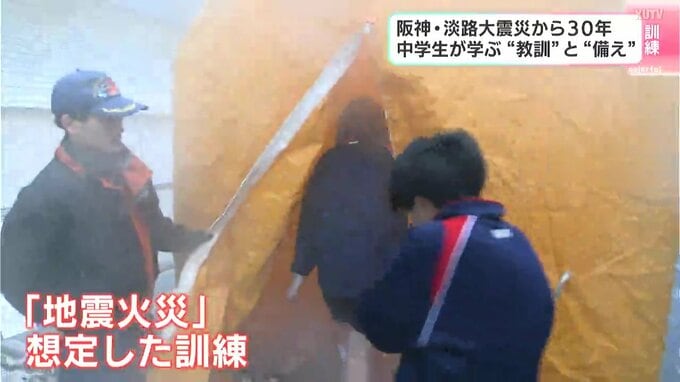

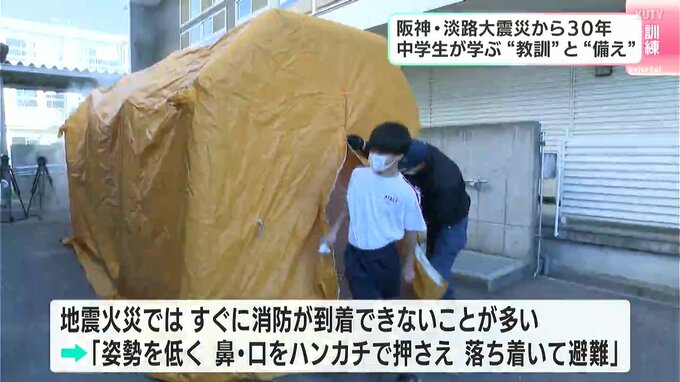

「地震火災」を想定した訓練も初めて行われました。高知市消防局の協力のもと、仮設テントの中に、専用の薬剤を使って“煙”を発生させてその中を逃げます。

地震火災が発生した場合、すぐに消防が到着できないことが多く、こうした状況での避難の際には、「姿勢を低くして鼻や口をハンカチで押さえ、落ち着いて避難する」ことがポイントです。

(煙の中で避難を体験した生徒)

「煙があって前が見づらいと、進行できないと思いました。しゃがんだりしないときついと思いました」

阪神・淡路大震災では、およそ8割の人が、家族や近所の住民に救助されたといいます。生徒たちは応急処置の方法なども学び、共助の大切さと、南海トラフ地震への“備え”について理解を深めていました。