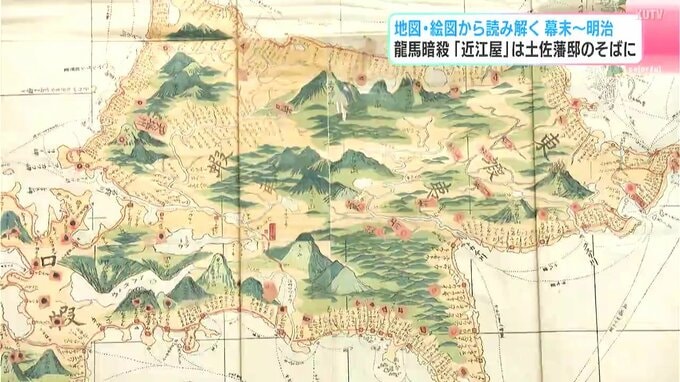

坂本龍馬が生きた時代の「地図」や「絵図」を集めた企画展が、高知県高知市で開かれています。龍馬が最期を迎えた京都の地図からは、龍馬が「安全だとされていた場所で暗殺されてしまった」ことがうかがえます。

高知県立坂本龍馬記念館では、幕末から明治にかけて描かれた「地図」や「絵図」を紹介する企画展が開かれています。

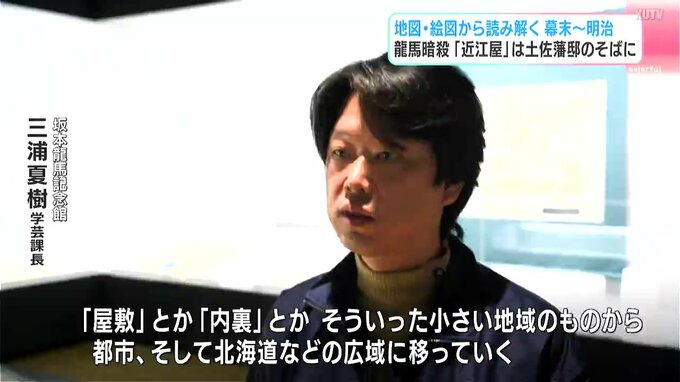

(坂本龍馬記念館 三浦夏樹 学芸課長)

「『屋敷』とか『内裏』とか、そういった小さい地域のものから、都市に移り、そして北海道とかそういう広域に移っていく。そういう順番で配置しています」

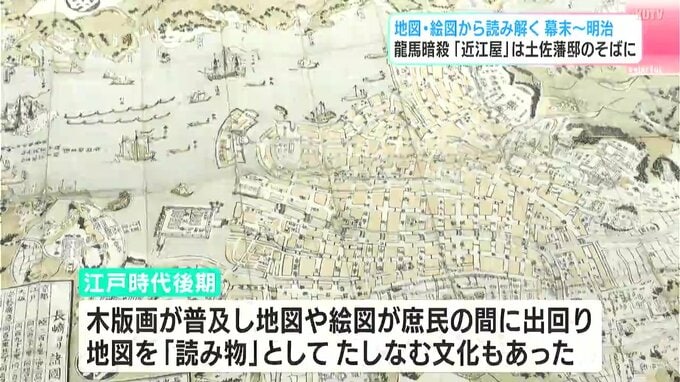

江戸時代後期には木版画が普及してさまざまな地図や絵図が庶民の間に出回り、地図を「読み物」としてたしなむ文化もあったといいます。企画展では、龍馬にゆかりがある街の当時の様子や時代背景などがわかる22点が展示されています。

(リポート 京面龍太郎 アナウンサー)

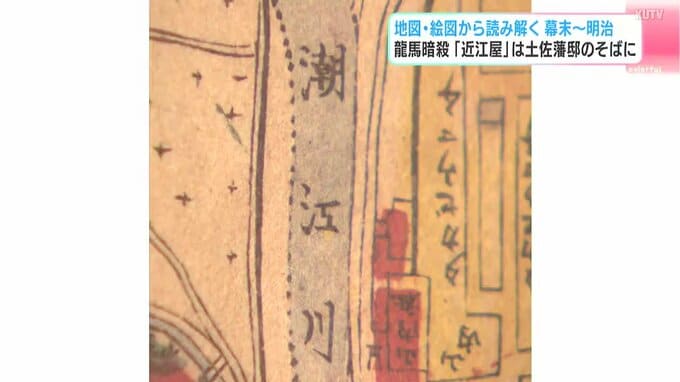

「こちらは、幕末の土佐を代表する絵師・河田小龍が描いた、高知市の地図です。こちらは明治初期のものなんですが、今の地図と比較しても本当に変わらないくらい、細かく描かれていますね。これ、見てみますと、今私たちが『鏡川』と呼んでいる川なんですが、『潮江川』と書いてありますね。今とは呼び名が違ったことがわかります。また、この『潮江川』にかかっている橋が、天神橋1本だったことがわかり、高知の城下町の特徴が本当に捉えられています。そして、市街地が街の中心部に集まっていて、今、私たちが暮らしている潮江や下知など市街地が広がっているエリアには、当時、田んぼや畑が広がっていたようですね」

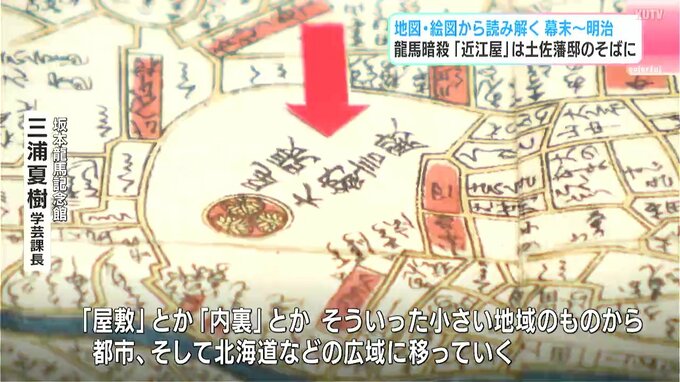

そして、こちらは1831年(天保2年)に描かれた、京都の地図。縦1m76cm、横1m40cmと巨大なもので、自宅などで“鑑賞”するための地図だといいます。

(京面アナウンサー)

「幕末の京都の地図ということなんですが、高知と関わりがある建物は何かあるんですか?」

(三浦さん)

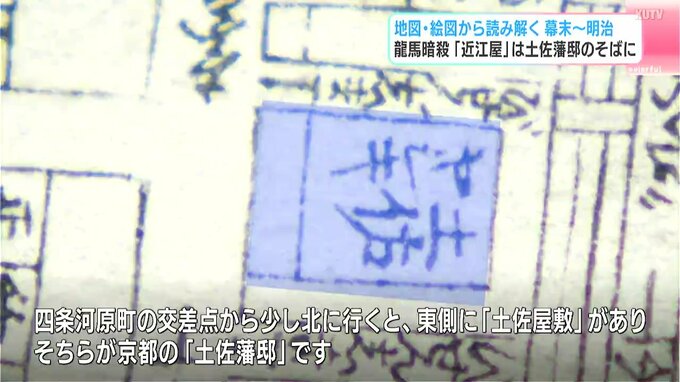

「京都の土佐藩の屋敷が描かれていて、四条河原町の交差点から少し北に上がっていくと、東側に『土佐屋敷』というのがありますね。そちらが、京都の『土佐藩邸』です」

(三浦さん)

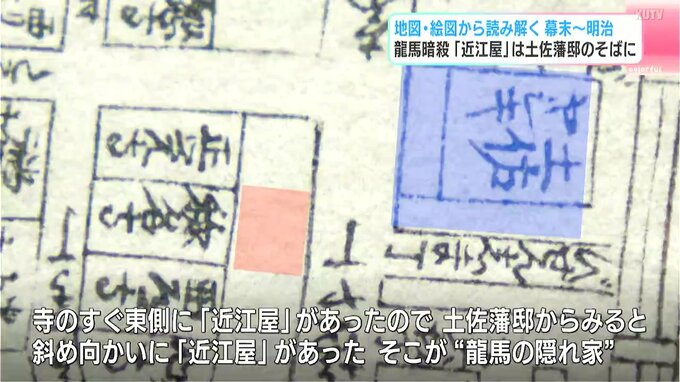

「そのすぐ斜め前になるんですが、『称名寺』という名前のお寺が描かれてます。寺の東側は空白地になってるんですけど、これが『町屋』を示していて、寺のすぐ東側に『近江屋』があったはずですので、土佐藩邸から言うと、斜め向かいに『近江屋』があった。そこが“龍馬の隠れ家”です」

(京面アナウンサー)

「そんな近いところにあったんですね」

(三浦さん)

「そうですね、非常に安全そうな良い場所にあったと言えます」

(京面アナウンサー)

「そんなところで龍馬が襲撃されてしまった?」

(三浦さん)

「そうですね。龍馬たちは裏の称名寺へ“いざとなったら逃げるルート”も確保していたようなんですが、そのルートを使うことなく暗殺されてしまった」

また、ロシアから交易を求められた幕末期には、「蝦夷地」の調査・開拓に向けて多くの地図が作られていて、ペリー来航の翌年、1854年に描かれたこちらの地図には、“未開の地”の港や航路が詳細に記されています。

このほか、大阪や長崎など、龍馬にゆかりのある街の地図もあり、企画展では龍馬の“足跡”をたどることができます。

(坂本龍馬記念館 三浦夏樹 学芸課長)

「江戸、大阪、京都、長崎、こういった都市の地図が、今回の“重要な資料”なので、『龍馬がここで活躍したんだな』、『ここでこの手紙を書いたんだな』というのを、ぜひ知っていただけたらと思っています」

企画展「絵図・地図の世界」は、県立坂本龍馬記念館で1月27日(月)まで開かれています。