8月、富山県朝日町の大屋海岸で、次々と海に潜るダイバーたち。そのターゲットはウニです。

ダイバー:

「でっかいなぁ」

採れたてのウニを割ってみると。

ダイバー:

「スカスカだ」

このウニに商品価値はなく、そのまま焼却処分されるというのです。たとえ食べられなくても捕獲するには理由があります。

泊漁業協同組合 脇山正美組合長:

「これをやってもらわないと、うちの漁協はどんどんダメになって疲弊していく貝類・海藻類が取れなくなっていくのではないか」

実は、今、このウニのせいで富山湾が大変なことになっているのです。

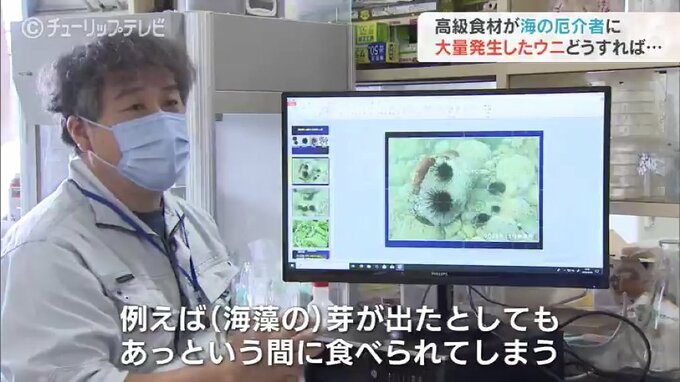

「これだけたくさんのウニがいるとそこには海藻が生えてこない、例えば(海藻の)芽が出たとしてもあっという間に食べられてしまう」

こう話すのは富山県水産研究所の松村航さん。

富山県水産研究所 松村航研究員:

「2010年5月までは、まだ水深5mのところでもこれだけテングサが密集して生育していたのですが、これが今年の8月にほぼ同じような場所、ここを見てみますとほとんどテングサがない」

記者:

「インパクトありますね」

富山県水産研究所 松村航研究員:

「そうですね全く違う世界という感じがしますね」

富山県水産研究所 松村航研究員:

「『磯焼け』に近いような状態になってきつつあるのかな」

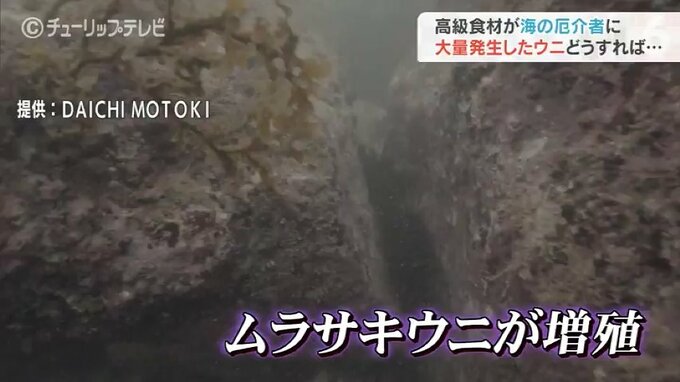

海藻がなくなり砂漠のようになる「磯焼け」。海底に茂る海藻は、魚の住みかや産卵のためのの重要な役割を果たしています。しかし、今、富山湾の浅瀬では海藻が激減。

それと反比例するように増えてきたのがあの「ムラサキウニ」なんです。

富山県水産研究所 松村航研究員:

「ムラサキウニはそれほどエサがなくても生き残れる。エサがないので身も入らない、身も入らないと漁業者さんも取らない、誰も取らないのでどんどんさらに増えていく」

8月27日。県内外のダイバーらが続々と朝日町の海岸にやってきました。呼びかけたのはボランティア団体「グリーンスピアーフィッシャーズ」です。

グリーンスピアーフィッシャーズ太田光紀共同代表

「熱量のある人たちをいっぱい呼んで、人海戦術でウニを間引きしていこうかなと」