感染者数が過去最多となった8月。この状況が続くと医療体制のひっ迫が長期化する懸念があります。

こうした中、政府が示した「全数把握」の見直し。感染症の専門医はメリットがある一方、行政には県民が混乱しないための対応を求めています。

感染者が山梨県では3万5000人を超え過去最多を大幅に更新した8月。

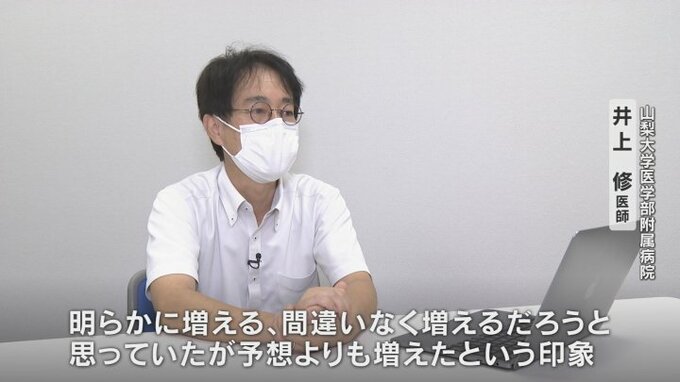

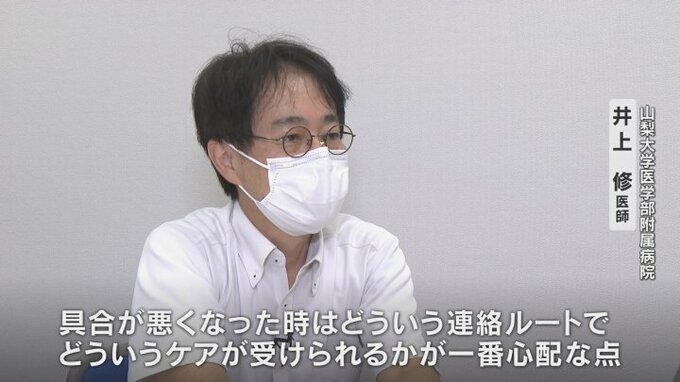

感染症が専門で山梨大学医学部附属病院の井上修医師は、夏休みで人の移動や交流が増えたことが感染拡大につながったとみています。

山梨大学医学部附属病院 井上修医師:

明らかに増える、間違いなく増えるだろうと思っていたが、予想よりも増えたという印象です。

感染者の増加に伴い県内でもコロナ以外の通常医療の遅れや救急医療のひっ迫など影響が出ています。

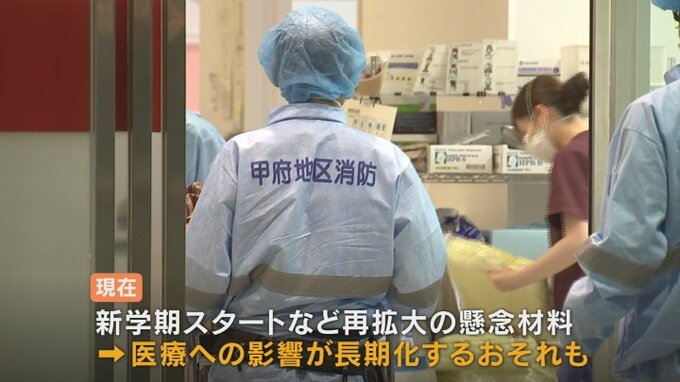

現在は新学期が始まるなど、感染が再び広まる懸念材料があり、医療への影響が長期化する恐れも。

山梨大学医学部附属病院 井上修 医師:

今は何とかやりくりしているが、いつまでもつのかスムーズに医療が受けられず大変な状態になってしまう、助けられなかったということが発生する可能性が高まる。

こうした中、政府は感染者の「全数把握」を見直すことを決めました。

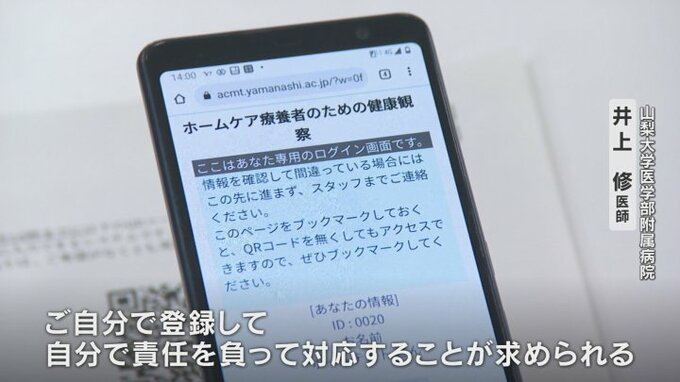

現在、県内では感染者の情報をシステムに登録して管理し、健康観察などを行っています。

しかし全数把握の見直しで…

山梨大学医学部附属病院 井上修医師:

ご自分で登録して自分で責任を負って対応することが求められるようになる。

これまでとは異なり医師や看護師が全員の健康状態を把握することができなくなります。

井上医師は事務手続きの負担軽減というメリットはあるものの、療養中に体調が急変する人も一定程度いるため、医療につなげるための対応を課題に挙げています。

山梨大学医学部附属病院 井上修医師:

具合が悪くなった時はどういう連絡ルートでどういうケアを受けられるかが一番心配な点だと思います。混乱を避けるためにもプラスの部分とマイナスの部分を県民にしっかり理解して承知してもらう必要がある。

県は国の仕組みを見極めた上で、専門家の意見を参考に9月中旬をめどに対応する考えです。