「まだ間に合う!自由研究」シリーズ。今回は、虫の観察にまつわるスゴ技です。

面河山岳博物館

面河山岳博物館

後回しになりがちな自由研究。そのヒントを探るべくやってきたのは、愛媛県久万高原町の面河山岳博物館です。こちらでは現在、身近な道具を使って自然を観察する様々なアイデアを展示しているんです。そこで学芸員の安田昂平さんに、その一部を紹介してもらいます。

安田さんが探しているのは…

クモの“巣”ではない!?

山内可菜子アナウンサー)クモの巣ですよね?

クモの“巣”ではない!?

山内可菜子アナウンサー)クモの巣ですよね?

安田さん)実は網なんですよ。巣のようにクモが中に入って生活するものもいるんですけど、獲物を捕らえるために糸を張っているものも多いので専門的には網

山内アナ)住んでるわけではないかもしれない?すみかとは限らない?なるほど、勉強になります

これがあればOK

これがあればOK

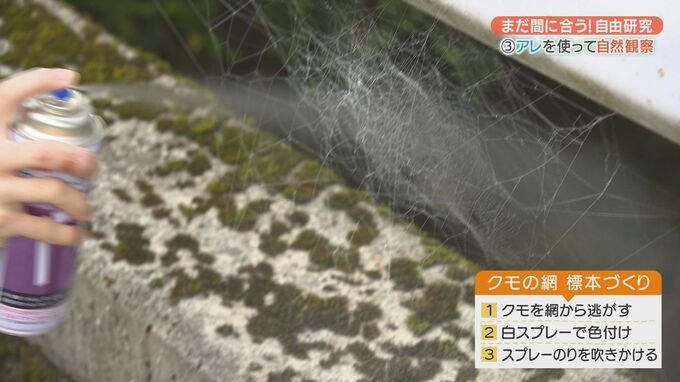

今回は、このクモの網を標本にします。用意するのは白のスプレーとスプレーのり、コーティングなどに使うアクリルスプレー、黒の画用紙です。

山内アナ)どんな網が適してますか?

安田さん)網にゴミが付いてなくてなるべく形ががやぶれてないものがおすすめです

①まず、クモを網から逃がします。

②白のスプレーで色を付けます。

③スプレーのりを吹きかけます。

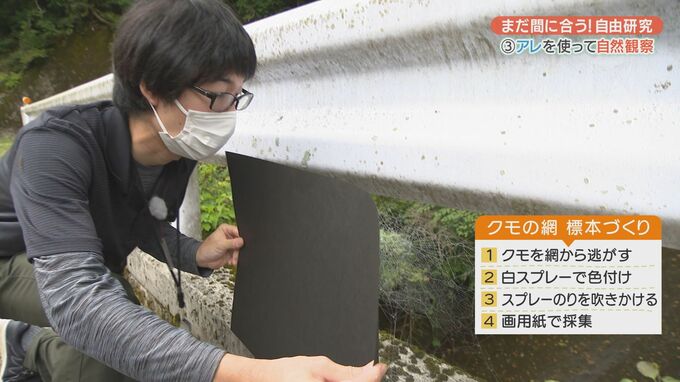

④画用紙で採集します。

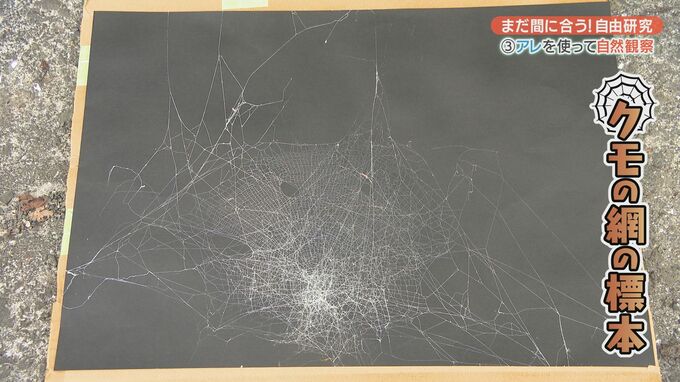

⑤最後にアクリルスプレーでコーティングすれば、クモの網の標本の出来上がり。

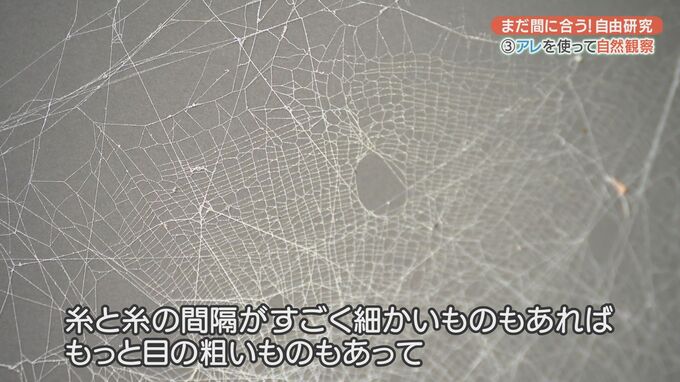

安田さん)種類によって網の形が大きく違っていて、糸と糸の間隔がすごく細かいものもいればもっと目の粗いものもあって見ていて面白い

安田さん)種類によって網の形が大きく違っていて、糸と糸の間隔がすごく細かいものもいればもっと目の粗いものもあって見ていて面白い

これさえあればOK

これさえあればOK

続いての観察で使うのは、洗濯ネットとコードの保護などに使う配線カバー。この2つの道具を使って虫を捕るためのたたき網を作ります。

完成!

完成!

洗濯ネットのファスナーを開けて対角線の長さに切った配線カバーを入れます。荷造り紐で2本を固定すれば、完成です。

木の枝などを叩く

木の枝などを叩く

木の枝や草などを棒で叩き、落ちてきた昆虫を観察します。

山内アナ)これ虫ですか?

山内アナ)これ虫ですか?

安田さん)シャクガの仲間です

山内アナ)木の枝みたい!

安田さん)木の枝に擬態する種ですね。

普段は木の枝でじっとしている幼虫など、肉眼では捕まえづらい虫たちにも出会えます。

こちらのイタヤハムシは、植物の葉を食べるハムシの仲間。

安田さん)植物ごとにいるハムシも違うので、いろんな植物を叩くと違ったハムシが捕れたりします。街中でも意外といろんな種類の昆虫、コケ、いろいろな生物が気付かないだけで分布しているので、隠れた存在にも気づいてほしい

残り少ない夏休み、親子で身近な自然に目を向けてみてはいかがでしょうか。