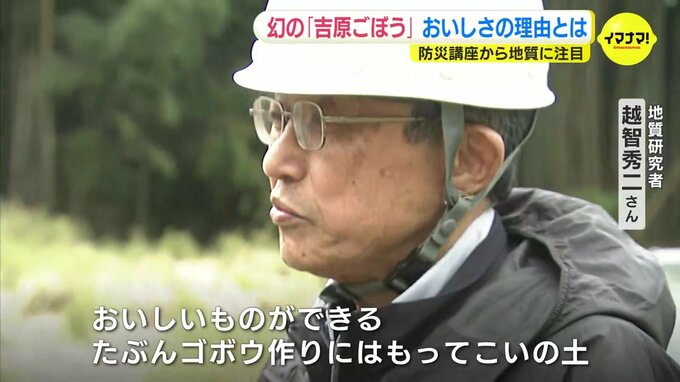

畑を訪れたのは地質研究者で防災士の越智秀二さんです。越智さんは西日本豪雨の2年後に、吉原地区で開かれた防災講座で講師を務めました。

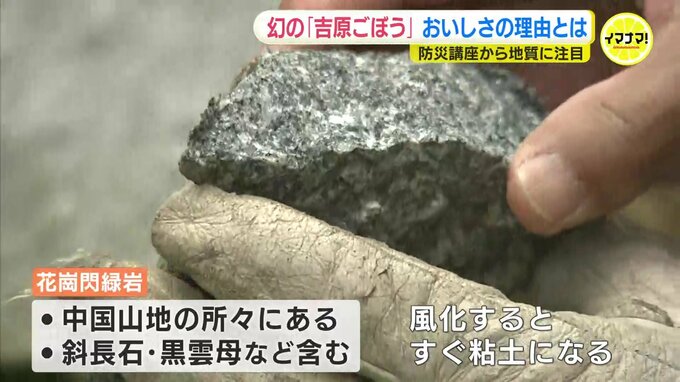

吉原地区には花崗閃緑岩(かこうせんりょくがん)という岩石が分布して、その周辺の地盤は時間雨量50ミリ程度の雨では崩れにくいという話でした。

川崎さんの父・田中雅芳さん「なんで美味しいゴボウがとれるんか?いうことから、これをもらったことを思い出して」

その後、川崎さんの父親が花崗閃緑岩とは吉原石のことではないかと気づき、改めて越智さんにゴボウとの関係を尋ねていました。

越智秀二さん「これが吉原石で、花崗閃緑岩って言い方するんですが、ちょっと特殊な石なんですね。風化するとすぐ粘土になるんですよ。粘土になって、しかも鉄分やマグネシウムやら色んなミネラルを含んでて。栄養分とそれから水持ちとそれが備わってしかもホワッとしてるから、おいしいものが出来る。たぶんねゴボウ作りにはもってこいの土」

越智さんは・花崗閃緑岩は地下の深いところからマグマが上がってきて冷え固まったもの。その時、マグマの熱で周囲の岩石が硬くなったため、流失しないで残されたとみています。

越智さん「本当に自然の偶然の営みの結果でいい場所が出来て、偶然のとこだったんですね」

川崎理恵さん「まあどんな種を植えても、この土質で風味豊かな香りのよいゴボウになるっていうところの秘密がちょっと分かって、よかったですけど」

種まきから10日後、ゴボウの芽が出ました。

川崎理恵さん「ちょっと芽が出るまでは心配だったけど、一安心ですかね」

去年は夏の猛暑・水不足の影響でゴボウがタコ足のような形になるなど天候に悩まれました。

川崎理恵さん「去年より収穫量は多いんじゃないかと思いますけど、やっぱり天候ですかね。たくさんいいゴボウがとれたらいいなと思います」

地球の偶然の営みから生まれたという幻のごぼう…。ことしはどんな年になるのか…収穫は11月の予定です。