感染拡大が続く新型コロナウイルスと医療について山梨大学医学部附属病院の前の院長で医師の武田さんに詳しく聞いていきます。

西垣友香キャスター:

118人中39人、この数字は県内で新型コロナに感染し亡くなった方の累計と今月の数です。

今月になって3割以上が亡くなっていることがわかります。

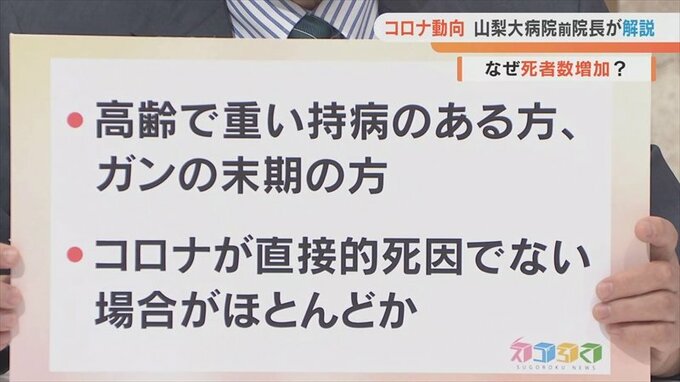

武田さん、なぜ死者が増えているんでしょうか?

山梨大学医学部附属病院 前院長 武田正之医師:

第7波になって、非常にたくさんの方が感染、特に高齢者が感染することが多いのですが、元々非常に重い持病、例えば心臓が悪いとか、そういった病気があって感染した方、あるいはがんの末期、もう積極的な治療ができないような方がコロナに感染すると、法律上は入院していただかなくてはいけないのです。

そうすると元々のご病気があるので、そちらが悪化して亡くなるということが多い。

コロナで肺炎になって、それで亡くなるというわけではなくて、元々の病気で亡くなるということだと思います。

西垣友香キャスター:

一方で、医療体制のひっ迫が深刻化しています。連日ニュースでもお伝えしていますが、今月23日には、県内の医療機関や消防が医療体制がひっ迫し、一般の救急医療が提供できなくなっていると緊急のメッセージを出しました。

この中で、軽症の方は救急車の利用を慎重に考えてという要請が出され

ました。

初めて感染した場合、軽症なのかどうかは自分で判断するのはちょっと難しいかと思うのですが。

山梨大学医学部附属病院 前院長 武田正之医師:

これは県が出した基準で、ちょっと国と違うのですが、中等症以上の場合やはり入院しないと危ないのですが、軽症というのは熱が出て辛くて、喉が非常に痛いと。

そうするとご本人は重症じゃないかと思うのですが、これだけだと軽症なので、

呼吸困難とか無ければご自宅で何とか治療していただきたい。

もう呼吸困難で意識がもうろうとして動けない、そういう状況の場合はもう危ないので救急車呼んでいただいて結構です。

西垣友香キャスター:

呼吸が困難、意識がもうろう、動けないなど、この場合はもう呼んでいただくということですね。

また、医療提供体制の逼迫を解消するための新たな方針も打ち出されました。

それが全数把握の見直しです。

国はコロナの患者は、自治体の判断で届け出の対象を高齢者や重症化リスクが高い人に限定できるとし、山梨県はこの方針に対応した制度を現在、検討しています。

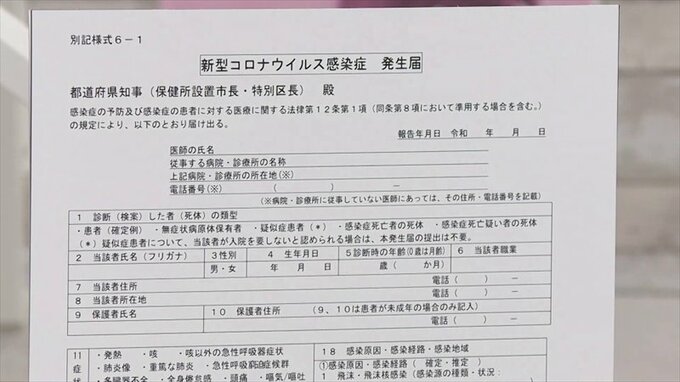

そこで見ていただきたいのが、コロナの発生届です。

このコロナの発生届には住所氏名だけではなく、感染した原因やワクチンの接種歴など数多くの項目の記入が必要になり、医療側の大きな負担となっています。

こうした点を踏まえて全数把握の方針転換についてはどのようにお考えでしょうか?

山梨大学医学部附属病院 前院長 武田正之医師:

若い方でリスクがない場合に、全く届け出ないっていうことになると、もしその方が悪化した場合には、すぐには対応できないんですね。

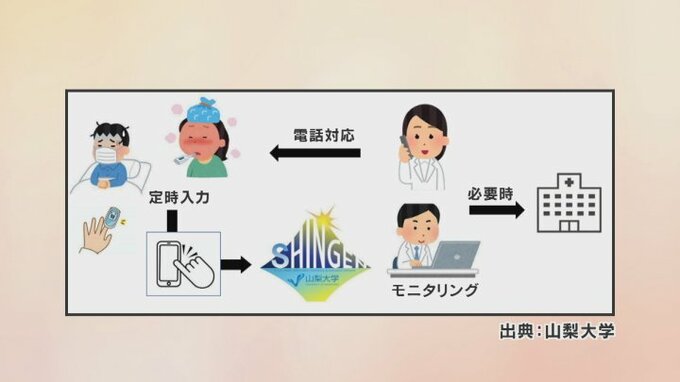

山梨県の場合はホームケアシステムというのがありまして、若い方でインターネットで自分でデータを登録すると、それを医師あるいは看護師がチェックする「SINGENシステム」というのがあるのですが、

それを見て、この方は大丈夫だとか、もうお薬飲まなきゃいけないとか、いろんな判断ができるので、現状では山梨県はこれで対応できるはずなので、このまま第7波が終わるまでは、これを続けていただくのが一番良いかなと思います。

西垣友香キャスター:

感染拡大で医療提供体制が正念場を迎えているのですが、最後に今後の感染の見通しを教えていただけますか。

山梨大学医学部附属病院 前院長 武田正之医師:

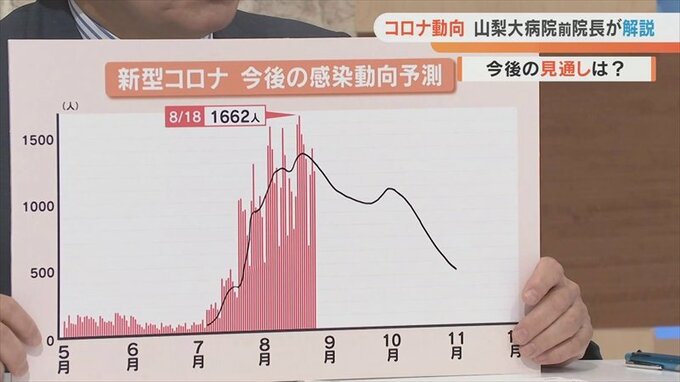

あまり当たらないかもしれませんけど、お盆でやっぱり人の動きがあって少し感染者が増えてきてると。

この後おそらく少し減ってきて、ただ9月の20日頃に長い連休がいくつもあるんですね。

そうすると、またかなり行動の制限がなく移動されるので、少し感染が増えてくると。10月過ぎるとまた減ってくるんじゃないかなと思っております。

西垣友香キャスター:

人の流れで感染が増えてしまうっていうのは、やっぱり切っても切り離せない、ということでしょうか?

山梨大学医学部附属病院 前院長 武田正之医師:

そうですね、これはやむを得ないと思います。

西垣友香キャスター:

その上で皆さん今一度、個人的な対策はしっかりしていただきたいですね。

武田さん、今日はありがとうございました。