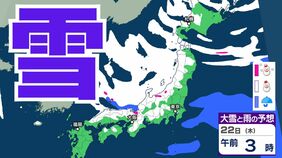

戦時中、山口県宇部市の長生炭鉱で起きた水没事故で、犠牲者の遺骨発掘に向けて本格的な潜水調査が始まりました。

午後2時15分 、ダイバーが炭鉱の入り口、坑口から坑道内に入りました。

太平洋戦争のさなか、宇部市の海底にあった長生炭鉱が水没する事故があり、朝鮮半島出身者136人を含む183人の労働者が犠牲になりました。

遺骨は今も炭鉱の中に残されたままです。市民団体の「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」は遺骨の発掘にむけ、去年9月、埋められていた炭鉱の入口・坑口を掘り起こしました。

10月には、水中探検家の伊左治佳孝さんがこの坑口から坑道内をおよそ200メートル進み、装備があればさらに先に進めることが判明。

会は、遺骨は坑道で一番低い坑口から350メートル付近にあるとみています。

この地点を目指した本格的な潜水調査がきょうから3日間行われます。

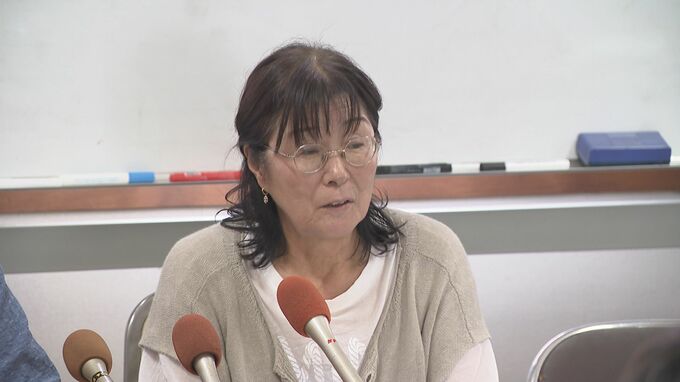

「刻む会」は、遺骨発掘を日韓両政府の共同事業にすることを目指していますが、日本政府は「調査は現実的に困難」という立場です。

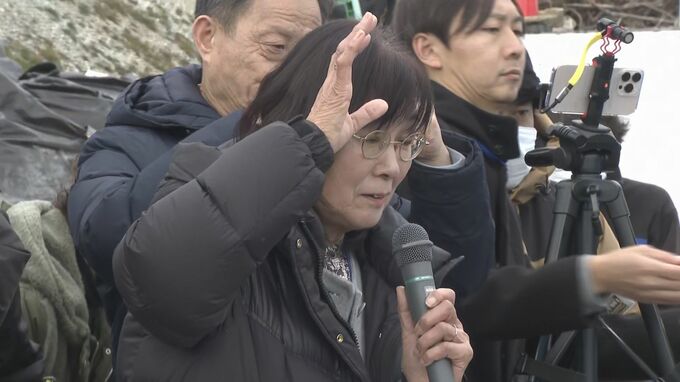

「刻む会」の井上洋子共同代表は、「ご遺骨が一片でも伊左治さんに導かれて出てくることを期待している」としていました。

午後3時45分頃、ダイバーの伊左治さんが坑道から姿を現しました。

「遺骨は見つかりましたか?」との問いかけに、「もうちょっと(坑道の)先ですかね」と話し、初日は遺骨は発見されませんでした。「坑道内は構造物が崩れているところが多い」と坑道内の様子を語りました。