「わたしたちのSDGs」きょうはSDGsの目標の3番「すべての人に健康と福祉を」、17番「パートナーシップで目標を達成しよう」に関する話題です。

山形県鶴岡市の鶴岡市立荘内病院では「認知症マフ」というニットの編み物を使い認知症患者の身体拘束を軽減するのに効果を上げています。

利用が増えていて、「認知症マフ」を編むボランティアの輪も広がっているそうです。

「認知症マフ」で身体拘束を減らしたい

色とりどりの毛糸で自由なデザインで手編みされた筒状のニット小物。「認知症マフ」です。

ふわふわの感触で、中に握りやすい人形や毛糸の玉などが付けられているのが特徴です。

発祥の地イギリスでは手でいじる筒状の防寒具「トゥイドル・マフ」と呼ばれ、病院や高齢者施設で利用されているそうです。

この「認知症マフ」を山形県内でもいち早く取り入れたのが、鶴岡市立荘内病院です。

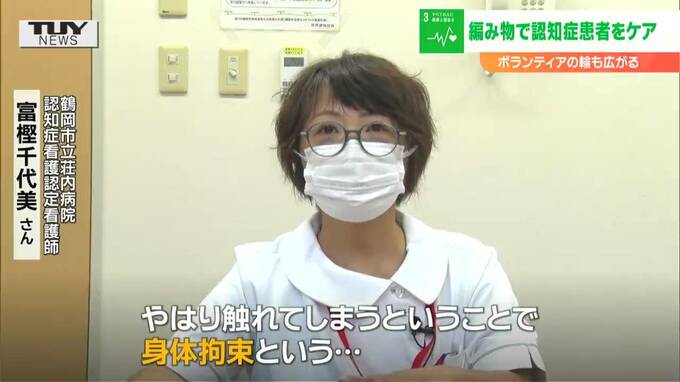

鶴岡市立荘内病院認知症看護認定看護師・ 富樫千代美さん「点滴のチューブを触ったり、おしっこの管とか治療に関連するものをやはり触れてしまうということで身体拘束という」

認知症看護認定看護師で浜松医科大学の大学院生でもある富樫千代美さんは認知症患者の身体拘束を減らしたいと鈴木みずえ教授らと研究を行ってきました。

毛糸の鎖編みをベッドの柵につけたり、柔らかな握るものをつくったりして、患者の注意をチューブからそらすことができると考えていたところ、おととし、「認知症マフ」に出会いました。

自分で「マフ」を編んで患者に試してみたということです。

鶴岡市立荘内病院認知症看護認定看護師・富樫千代美さん

「効果はどうかわからないけどもと思って患者さんにお渡ししたんですけども、手編みの物でも十分効果発揮すると。患者さんによってはこの中に絶対手を入れるとかではなく、飾りを触ったり編み目をずっとこう同じ動作を繰り返しているんですけど。認知症の方の落ち着かない手を温かく暖めるというか、そういう感じのグッズかなと思います」

効果があるという感触を得た富樫さん、病院の理解も得て、おととし12月から「認知症マフ」を導入したところ、利用する患者は増えて、今月20日現在、115人に上っているそうです。

丸谷 宏医師「毎朝、回診をするんですけどね。これを一生懸命握ってくれて、にこやかにされている人が増えてきている印象ですので、とても効果があると思っています」

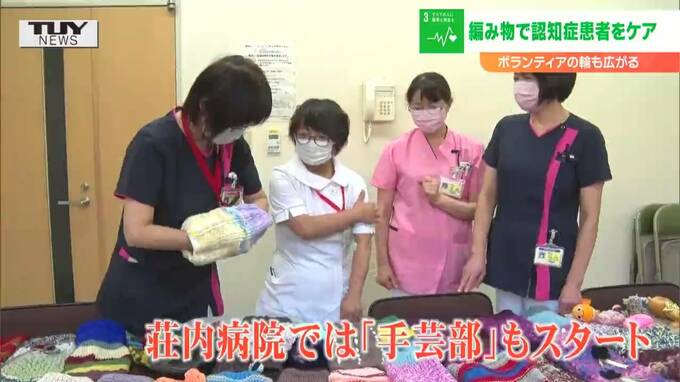

富樫さんの同僚たちも「手芸部」をスタートさせ、休日など利用して「マフ」づくりを行っています。

原田あけみ・副院長兼看護部長「手作りで作るものが現場ですごく有効に使われているという話を聞いて、それは やらない手はないということで、すぐ賛成して取り組み事にしました」

看護師・上野雅恵さん「(編んだマフは)私の子どもだというふうに思うので、使ってもらってうれしいと思います。触って本当に、にこにこしているのが一番癒されます」

看護師・大瀧志保さん「事務の方とか職種をこえて患者さんのために何かしてあげたいという気持ちが『マフ』につながっているんじゃないかなと」