山形県内で連続して確認されている鳥インフルエンザ。

TUYでは専門家に独自にインタビューを行いました。

そこで出てきたのは、私たちの生活にも大きく関わってくる今後の動向です。

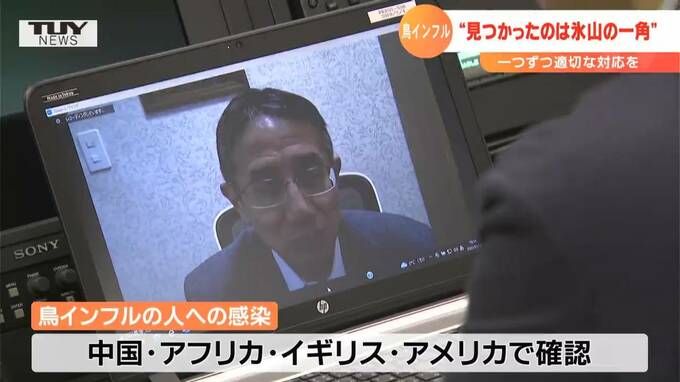

北海道大学大学院・迫田義博教授「致死率が高い伝染力が強いということで鳥の横綱級の感染症」

こう話すのは、ウイルス学を専門とする北海道大学大学院の迫田義博(さこだ・よしひろ)教授です。

北海道大学大学院迫田義博教授「今世界で悪さをしているウイルスは1996年に中国の広東省で生まれたウイルス。鶏農場で変異して生まれた(その後)人間が飼っている鶏から野鳥にもれてしまった。もれて野鳥の間で野鳥野鳥感染が続くようになってきている」

渡り鳥などの野鳥によって世界中に拡大している鳥インフルエンザ。

山形県内では、12月に鶴岡市の養鶏場で感染が確認され、鶏およそ7万羽が殺処分されました。

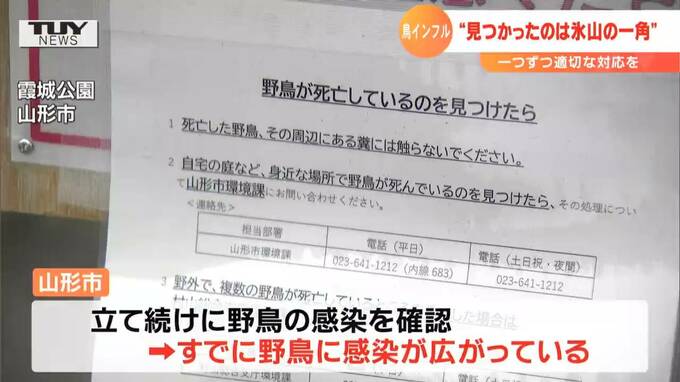

1月12日には山形市の霞城公園で26羽のカラスが死んでいるのが見つかり、簡易検査で鳥インフルエンザに感染していたことが分かりました。

現在、国の機関で致死率と感染力が高い高病原性かどうかを調べていますが、市が取った対応は現場の消毒のみ。

これについては。

北海道大学大学院迫田義博教授「見つかったのは氷山の一角。(今後)様々なところで死んだ鳥がみつかる可能性がある。市民を含め自治体がきちっとした対応を一つずつしていくことが大事」

山形市では、その後も立て続けに野鳥の感染が確認されています。迫田教授によりますと、すでに野鳥には感染が広がっていて、公園の封鎖などよりも全体的な対応が必要だということです。

では、心配される人への感染は。

実は中国やアフリカ、イギリスやアメリカでは人への感染事例があるとして、過度に恐れる必要はないが対策は必要だといいます。

北海道大学大学院迫田義博教授「鳥から人への感染は大量のウイルスを肺の奥に吸い込むような状況でないと起きない。皮膚から感染することはない鳥から人への感染もあり得るという前提で、動物を触ったら手を洗う。コロナのこともありマスクと手洗いをしているがその徹底が効果的」