モノづくり文化を現代に伝える令和の匠たち。Nスタやまがたでは様々な技や職人を紹介してきました。

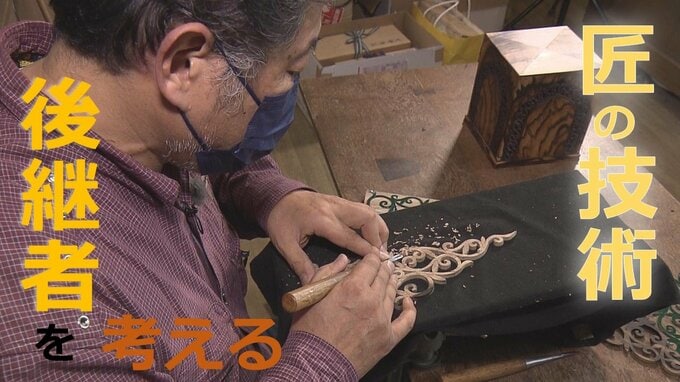

そこで多くの匠も口にするのが「後継者不足」です。高度な技だけに、技の継承も大変です。親子2代で黒柿工芸を守る、息子の宏信さん。どのような思いがあるのか取材しました。

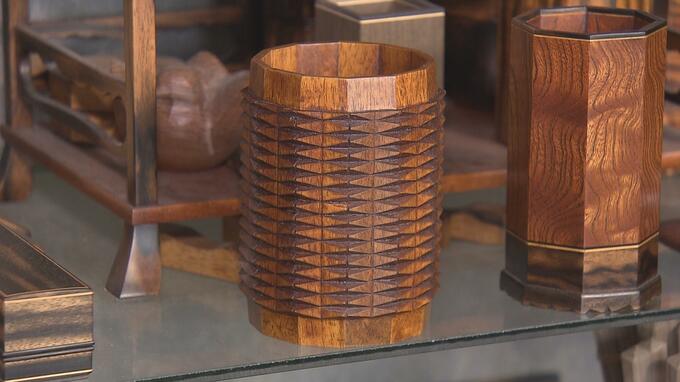

木工芸の匠、吉田さん親子が作るのは「黒柿の工芸」です。

黒柿とは、樹齢150年を超えて黒い模様が現れた「柿の木」で、木にその模様が出るのは、1万本に1本と言われています。

この柿の木を使い作られたのが黒柿工芸です。

4代目・吉田宏信さん

「新作といえば新作。前回の個展会場でちらっと思いついたものとか」

山形県天童市の工房では、4代目の宏信さんが、来年2月に控えた作品展に向け、製作を進めていました。

4代目・吉田宏信さん

「やったことないことをやってみよう」

来年で60歳になる宏信さん。まだまだ創作意欲が尽きません。

そんな宏信さん、黒柿工芸の仕事を始めたのが20歳の時。師匠は父の宏介さんでした。

4代目・吉田宏信さん

「ずっとここにいるので(父が)こういうことをやっているなというのを目で見ている。その基礎の上に色んなものが積んである」

(3代目の)父・宏介さんのことに話が及ぶと・・・。

4代目・吉田宏信さん

「どこに主眼が来ているかが違う。構造はシンプルなんだけど、一瞬見るとどうやって作ったんだろう。人に訴えかけるもの、アプローチは人それぞれ。私がやると時間かかったでしょという感じがまず来るので」

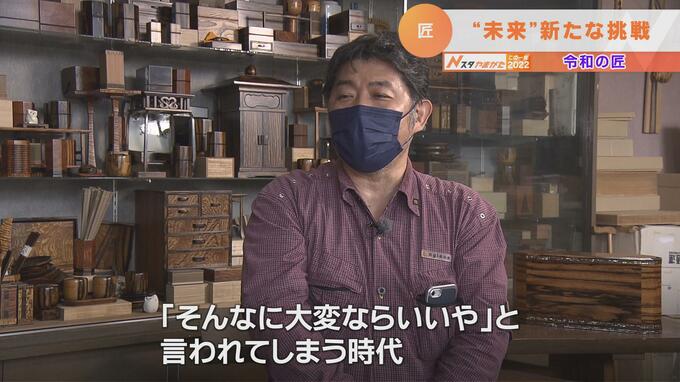

まだまだ父には及ばないという宏信さん。これまで、「令和の匠」を紹介する中で、気になっていることをぶつけてみました。

矢野秀樹アナウンサー

「伝統工芸を取り巻く後継者の問題は黒柿に限らず、色んな所で問題になっていると思うのですが…」

4代目・吉田宏信さん

「厳しい部分はある。その道その道で色々なやり方はあると思うが難しい。『(技術が)すごいだろう』と言っているのが、『そんなに大変ならいいや』って言われてしまう時代」

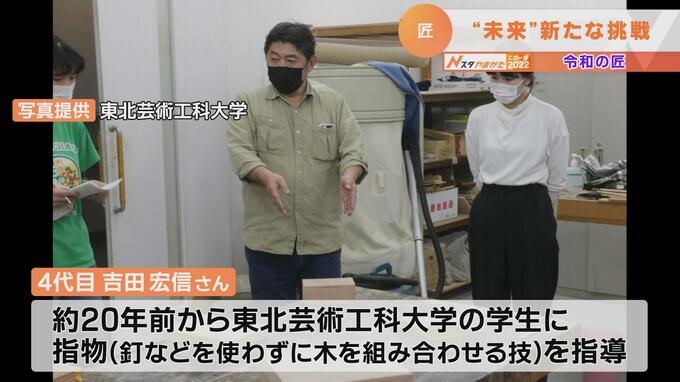

宏信さんは20年ほど前から、東北芸術工科大学の学生に指導を行っていて、そこでは、釘などを使わずに木を組み合わせる「指物(さしもの)」を教えています。

4代目・吉田宏信さん

「ほぼ何も(知識が)入ってない状態で、彼ら彼女らは学校に来ているので何を入れてあげるかは大変なことだけれど。これをやれではなく、こんなのもあるよと」

教え子の中には、卒業後、自分で工房を構える人や、一般企業に勤めながら制作を続ける人も。形は違っても、創作活動を続けていることに宏信さんは喜びを感じているそうです。

一方で、黒柿工芸に挑戦する人はまだいないそうで…。

4代目・吉田宏信さん

「直接的に木工に関わる人材を育てているわけではないので、学生の中から突然変異的に木工を志す人がいればありがたい」

宏信さんが材料とする黒柿。希少であるがゆえにその数も年々少なくなっています。そのため、伝統工芸品の在り方も徐々に変化を見せています。

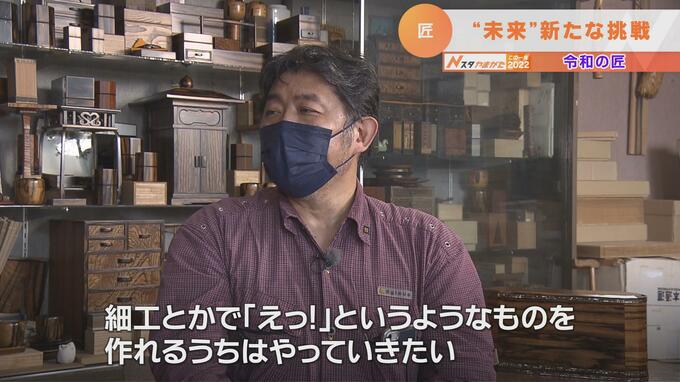

4代目・吉田宏信さん

「すごい材料を使って圧倒するようなものはこれから先、作れなくなっていくと思うが、まだ目は見えるし手も動くので、細工とかで『えっ!』というようなものを作れるうちはやっていきたい」

宏信さんは、工芸品だけでなく、日用品なども手掛けることで、身近に感じてもらえる工夫をしています。

宏信さん、「えっ!」と驚くものを作りたいとおっしゃっていましたが、早速、番組のために作ってくれました!来年の『干支』うさぎを黒柿で表現してくれました。

香りを収納する香合(こうごう)と呼ばれる器で、うさぎが座布団からジャンプする仕組みとなっています。黒柿工芸を身近に感じちゃいますよね。

取材を通じて、後継者不足の課題は、まずは、こんなすごい技があるんだよと存在を知ってもらうことが必要で、そこから繋がるかもという可能性を感じました。2023年も、山形が誇る素晴らしい匠の技を紹介していけたらと思います。