米沢市で、「鷹と馬」に注目した、江戸時代に描かれた屏風絵などの展示会が開かれています。

当時の武士や上杉家との深い関わりがあるようです。

隊列で移動する武士のお供をする「鷹」。

こちらは、「馬」がずらりと描かれた屏風絵。

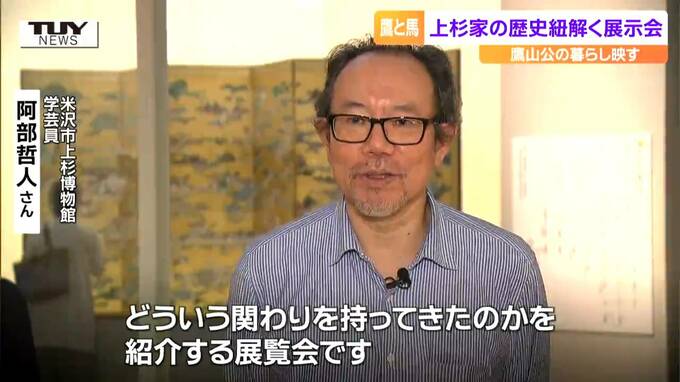

米沢市の上杉博物館で開かれているのは、鷹と馬に注目した展示会です。

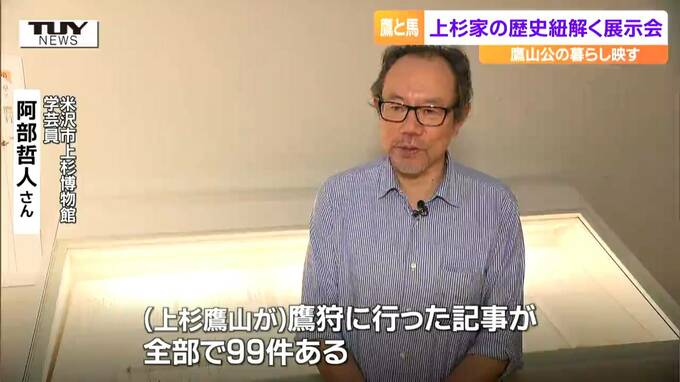

米沢市上杉博物館 学芸員 阿部哲人さん「この上杉家が戦国時代から江戸時代を通して、鷹や馬とどういう関わりを持ってきたのかということを紹介する展覧会です」

歴史を紐解く上で重要な意味を持つとされる「鷹と馬」

特に「鷹」は、武士の日常生活のなかで重宝されてきたといいます。

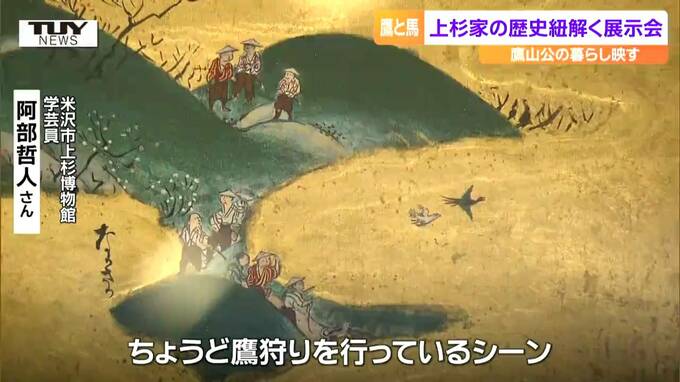

こちらは織田信長から上杉謙信に贈られ、米沢藩・上杉家に受け継がれてきたと言われる国宝、「洛中洛外図屏風(らくちゅうらくがいず)」。

京の都の日常風景の中には、ある光景が。

米沢市上杉博物館 学芸員 阿部哲人さん「ちょうど鷹狩りを行っているシーンが描かれている。いまにも仕留めようというのを固唾を飲んで見守っているシーンではないかと思う。(キジは)最も高級な獲物という位置づけだったとも言われています」

狩猟能力に優れていることから、武家の間で、親しまれていたという「鷹狩(たかがり)」。

そんな身近な存在であった「鷹」を大切にしてきた一人が、旧米沢藩主の上杉鷹山です。

鷹山公の功績をまとめた書物の中には、当時の暮らしを映す内容も。

米沢市上杉博物館 学芸員 阿部哲人さん「(上杉鷹山が)鷹狩に行った記事が全部で99件でてくるのですが」

鷹山の鷹狩を記した99件のうち、96件が自身が隠居したあとのものだといい、晩年に鷹狩を好んでいたそうです。