山形県天童市で、きょう、県の天然記念物「カクレトミヨ」の学習会が開かれ、夏休みの子どもたちが環境を守る大切さを学びました。

「カクレトミヨは、こんな形しています」

子どもたちが学んでいるのは、「カクレトミヨ」という魚です。

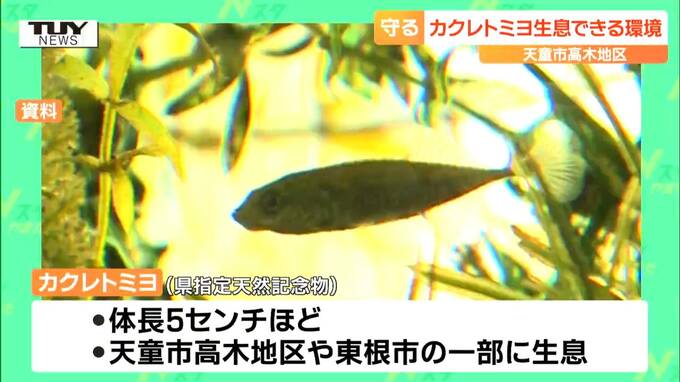

県の天然記念物に指定されている「カクレトミヨ」は、水のきれいな池や川に生息する体長5センチほどの淡水魚です。

県内では、天童市高木地区や東根市の一部にのみ生息しているといわれています。

子どもたちは、カクレトミヨは、オスとメスで体の色が変わることや、年々、生息出来る環境が減ってきていることなどを学んでいました。

藤井響樹「こちら、カクレトミヨが生息する池です。住宅街にあるんですが、水草が透き通って見えるほどの透明さです」

「水温も年間を通して12度ほどと、今の暑い時期はずっと手を入れたくなるほどの冷たさです。ただ、そんな池にも、カクレトミヨの生態系をおびやかす、ある天敵がいるそうです」

天敵の正体は、アメリカザリガニ。

子どもたちは、保存会の人と一緒に、お手製の釣り竿でアメリカザリガニを捕まえていました。

児童「小さくてかわいいし、オスが黒くてカッコいい。少ないと先生から教えてもらったから自分でも守っていきたい」

やまがたヤマネ研究会 中村夢奈 代表「地域の子たちが学ぶ機会があってよかった。どんどん次の世代へつなげていくバトンを育てていける場が、増えていけばいいと感じている」

子どもたちは、カクレトミヨを通して、地域の環境を守る大切さも学んでいるようでした。