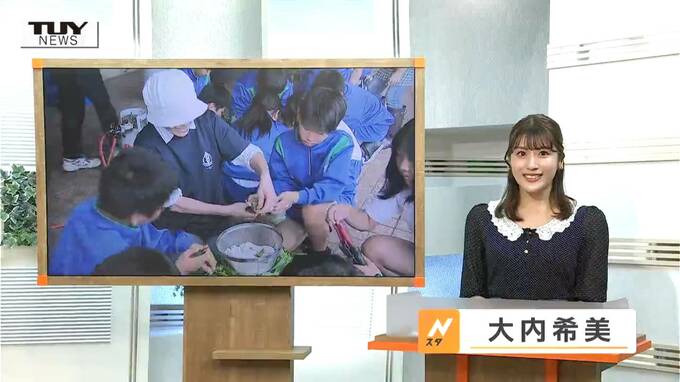

大江町の小学校では、きょう、6年生の児童たちが地域と深い関わりがある植物「青苧(あおそ)」を使った染物に挑戦しました。

染められた布は、大切なイベントで使われます。

大江町の本郷東小学校です。この地域で室町時代の頃から栽培されていたという

植物「青苧」について学び、地域への愛情を深めてもらおうと、毎年体験学習会が行われています。

山形大学農学部 笹沼 准教授

「(青苧は)江戸時代は紅花と並ぶ主要作物で、最上川舟運を使って山形に富をもたらした重要な作物。大江町の本郷東小学校で青苧の教育をしているというのは、非常に意義があることだと思う」

きょうは、町内で今も青苧の栽培を行う人たちや大学の専門家を講師に授業が行われ、子どもたちも熱心に話を聞いていました。

本郷東小学校ではおととしから、6年生が青苧を使い自分の手で染め上げた布でコサージュを作り、卒業式で身につけています。

きょうは布を染め上げる大事な作業が行われました。

青苧の持つ色合いを布に乗せるため、細かく切った葉を鍋で煮出して色を出していきます。

大内希美アナウンサー「煮出して40分経ちました。黄色いですね。独特な葉っぱの香りもします」

児童たちは「もともとの葉の色を見て緑じゃんって思ったけど、鍋の色と比べるとこんな色になっているんだなと不思議」

児童たちは「上手に染められるように頑張りたいです」

シルクの布を鍋に浸し、さらに30分ほど待つと…。

布は鮮やかな黄色に染まっています。

青苧はお湯で煮出すことで、黄色い色素成分が出るため、このように柔らかな黄色に染まるそうです。

葉は緑だったのに、布が黄色に染まったことに児童たちも驚いていました。

児童たちは「自分の手で染められるのはすごく嬉しいと思った」

児童たちは「他にはないここの学校の特別感があっていいなと思った。(卒業式で)使うんだっていうことが実感できてよかった」

児童は、きょう染め上げたシルクの布を使いコサージュに仕上げます。そして、卒業式で身に着けるということです。