暖水性のチダイなぜ増えた?

東北大学大学院・片山知史教授は、増加の要因について地球温暖化に加え、「数十年規模の生態系の変化」と「黒潮の北上」を挙げます。

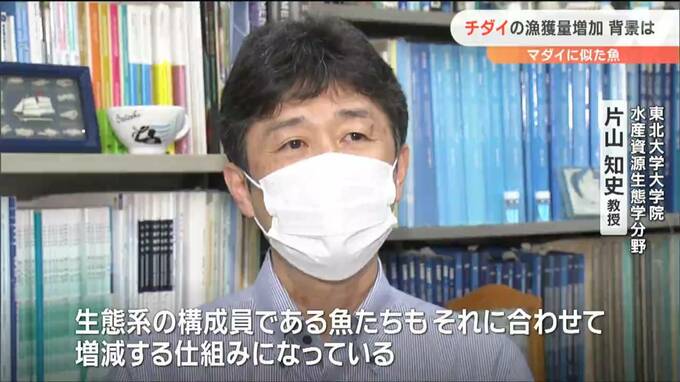

東北大学大学院水産資源生態学分野・片山知史教授:

「レジームシフトといってですね、地球規模の気象と海洋と生態系が一緒に動いていく、こういう地球規模の変動なんですね。生態系の構成員である魚たちもそれに合わせて増えたり減ったりするそういう仕組みになっています」

レジームシフトとは、数十年という期間で気象や海の状況が変化し、特定の魚の生息数が増えたり減ったりする現象です。

このレジームシフトによって、宮城県沿岸では、チダイなどの暖水性の魚が増加していると片山教授は指摘します。

さらに…。

東北大学大学院水産資源生態学分野・片山知史教授:

「黒潮が魚たちを運んでくる、そういう黒潮の強さですね。親潮をブロックするような形で三陸沖まで入ってくる。これに乗ってチダイ・タチウオいろんな魚がその仙台湾もしくは三陸沖でとれるようになるという海流との関係になります」

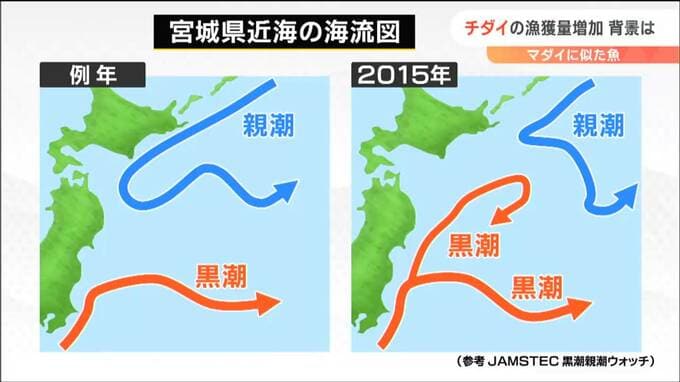

三陸沖は、北からの冷たい海流の親潮と南からの暖かい海流の黒潮がせめぎ合う海域です。

黒潮は通常、西日本の南から房総・常磐沖を流れます。

しかし、2015年は黒潮が三陸沖まで北上。こうした黒潮の北上もチダイなどの暖水性の魚が増加している要因の一つだといいます。