静岡県静岡市清水区で起きた大規模な断水被害では100トンもの水を貯える貯水槽1基が使われていなかったことが明らかになりました。“宝の持ち腐れ”はなぜ、起きてしまったのでしょうか?

<不二見地区 宮加三自治会 山本勉会長>

「ここの地下に100トンの貯水槽が入っています」

清水第四中学校の敷地に並ぶ5つのマンホール。この下には「耐震性貯水槽」と呼ばれる巨大なタンクが埋められています。

<不二見地区 宮加三自治会 山本勉会長>

「倉庫の中に臨時給水栓が入っていて、ポンプアップして給水をする」

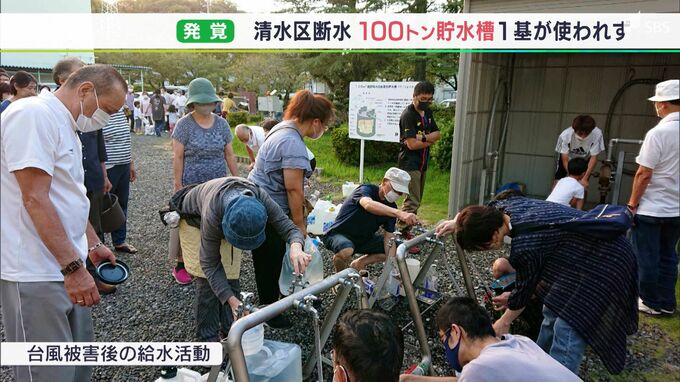

興津川の取水口に流木などが流れ込んだことが原因で起きた清水区の断水は、大規模かつ長期にわたる被害となり、多くの市民が日本水道協会や自衛隊の給水活動に助けられました。しかし、この地区では住民たちの手で貯水槽から水をくみ上げることで難を逃れたといいます。

<不二見地区 宮加三自治会 山本勉会長>

「非常に助かった。貯水槽があることでかなりの市民が来たし。ほぼ24時間やっていた。それこそ自助共助の精神で。本当に地域の輪を感じた」

耐震性貯水槽は、水が循環するよう水道管の途中に設置されているため、災害時でも飲み水として利用可能です。その容量は1基あたり100トンで、約5000人が使う7日間分の水をまかなえます。今回、清水区に派遣された給水車は最も多い日で日本水道協会が54台、静岡市が10台、自衛隊が11台などあわせて82台。全部で1日270トンほどの水を給水できたことになります。

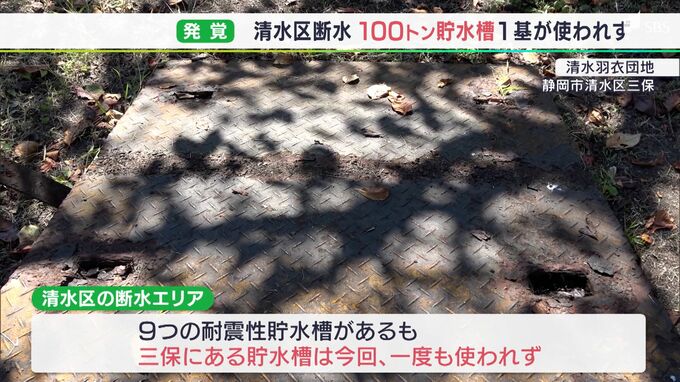

一方、耐震性貯水槽は断水したエリアに9基あり、合計で900トン。実に、今回派遣された給水車の3日分以上に相当するのです。しかし、ある問題が…。

<不二見地区 宮加三自治会 山本勉会長>

Q.ここに貯水槽があることを知らない人が多い?

「そうですね、初めて知った人が多いと思う。日頃から『ここにある』というのをPRしておく必要があるかも」

断水エリアには9つの耐震性貯水槽がありますが、三保にある貯水槽は今回、一度も使われませんでした。耐震性貯水槽は地域住民の手で活用することになっていますが、その存在を忘れていたため、“宝の持ち腐れ”となってしまったのです。住民と市が日頃から「確認の機会を設けていれば…」と悔やまれます。

また、この地区の住民は、給水所をめぐる静岡市の情報伝達にも不満を漏らします。

<三保地区連合自治会 櫻田芳宏会長>

「給水をどこでやっているよという情報がインターネットを通した限られた形で出ていただけで、分からなかった」

市は、こうした伝達の弱さは認めたうえで、市民に「自助・共助」を呼びかけます。

<静岡市上下水道局 五十嵐智広報・危機管理係長>

「たとえば広報音声の車で回るとか、より市民に近いところにまで手を回せればよかった。ただ給水車の台数や給水量は限られているので、市民の自助・共助に頼る必要がある。それについてのお互いの協同や情報発信を強めていきたい」