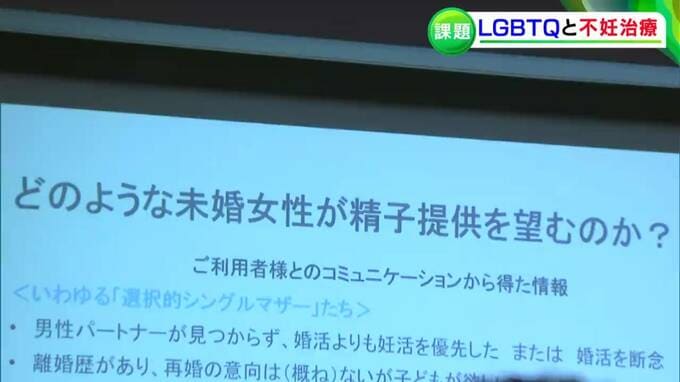

■提供卵子、提供精子で子どもを授かった場合、母親・父親の規定は?

例えば、「提供卵子」「提供精子」で子どもを授かった場合、出産した女性を母親、治療に同意した夫が父親と規定しています。

ただ今年3月に超党派の議員連盟が示した改正の骨子案では、「法律上の婚姻関係が必要」と定めているため、同性婚が認められていないLGBTQ当事者は医療機関で生殖補助治療を受けられないおそれがあるのです。

(岡山大学大学院 中塚幹也教授)

「医療が法的に認められていないってことになると。罰則を受けてしまうのかどうか。それからやっても良いとなっても、『精子の提供』や『卵子の提供』をどこから受けるのかですね。具体的に謝礼を払っても良いのかなど、まだまだ決めないといけない所がたくさんあるですよね」

シンポジウムでは実際に知人男性から精子提供を受け、子どもを授かったレズビアンによる講演も行われました。技術的には、第三者が提供した「卵子・精子」で子どもを授かれる現代。参加者らは、日本の人口の5~10%とも言われるLGBTQ当事者についてや生殖補助医療の現状や課題を学んでいました。

(参加した学生)

「(LGBTQ当事者が)安心して治療が受けられていないというのが一番驚いたこと」「当事者の方がおっしゃっていたように、「自由に医療が受けられない状況」というのを今回初めて知った。早く法整備が整って誰でも安心して医療が受けられるようになったらいいなと」

(岡山大学大学院 中塚幹也教授)

「日本では、議論がなかなか進んでいっていないということもあります。その中で水面下で(精子提供や卵子提供が)行われているということもあります。一般の方も知っていただいて考えるきっかけになればと思います」

子ども授かりたいと願うLGBTQ当事者を取り残さないために少しでも理解の輪が広がれば…多様な視点から意見を聞き今後も、議論も行う必要があります。

子ども授かりたいと願うLGBTQの当事者がいても法律的に認めない場合、インターネットやSNS上で精子を取引することが増える懸念もあるんです。

LGBTQのカップルは、提供精子提供卵子を使用しなければ子どもを授かれません。海外にある精子バンクによると、利用者の約3割が「LGBTQに該当するパートナーである」というデータもあります。

様々な課題がある生殖補助医療の法整備ですが多様な視点から意見を聞きこの問題を考えるきっかけにしてほしいと思います。