熊本地震を引き起こした断層が、地震の前と後でどのように変化したのかを見比べられる展示が始まりました。その変化から今後の地震発生の推測にもつなげられる可能性があります。

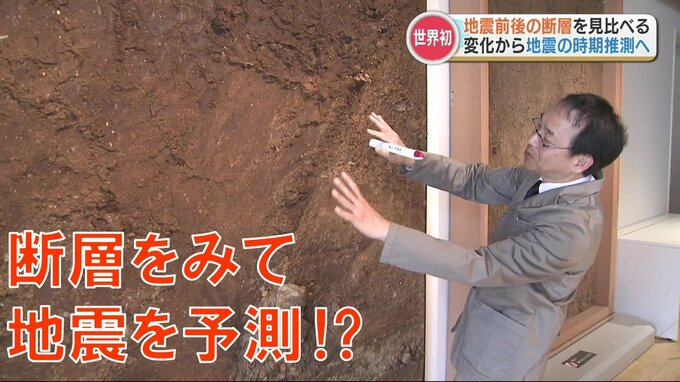

熊本県防災センターで展示されているのは、2016年に熊本地震の本震を起こしたとされる 益城町の「布田川断層(ふたがわだんそう)」です。

右が1996年に採取したもので左が去年、採取したものです。

熊本大学 鳥井真之 特任准教授「これが向こう側にずれている、奥の方に。ここの部分だとだいたい40㎝くらい。一番大きくずれたところは50㎝程度ずれていました」

2つを比べると、1996年の調査で「活断層」とされていた断層が、熊本地震で実際に動いたことを見比べることができます。

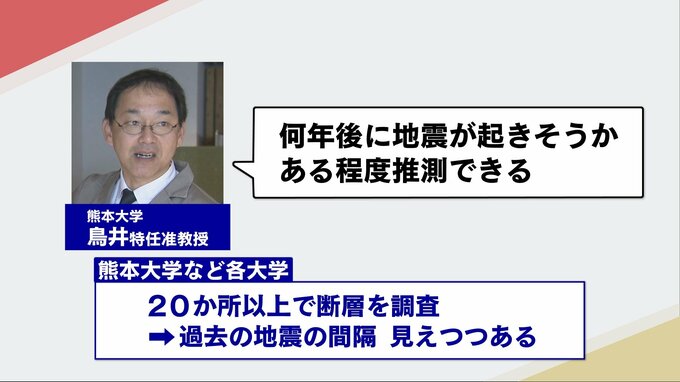

鳥井特任准教授「一回の地震でどのくらい大きく変位するのかが分かると、どのくらいの規模で、どのくらいの間隔で、今から何年後に地震がだいたい起きそうだというのがある程度推定できる」

大地震の前と後の断層が並んで展示されるのは世界初だということです。

二つの断層標本の違いとは?

県防災センターに展示された二つの断層標本を見比べると、鳥井特任准教授の説明にもあった通り、去年採取した断層は『奥と手前にずれるような動き』で変化があったということです。

1996年に「活断層」と判断されていたところが、実際に熊本地震で動いたという証拠が得られたという意味で、今回の標本は世界的にも貴重なものとなります。

断層は地表のズレではない?

後生川凜アナウンサー「断層というと地表のズレみたいなイメージがあったんですけど…」

熊本地震の後では、畔がずれている場所を目にするなど、地表には横ずれが生じていました。

しかしこのずれは地表だけではなく地面の中でも起きていて、その様子を断面としてみたのが今回の標本になります。

地震がある程度推測できるってどういうこと?

キャスター「地面の動きから鳥井特任准教授が『何年後に地震が起きそうかある程度推測できる』というのはどういうことなんですか?」

熊本大学をはじめ各大学や研究機関が、熊本地震のあとに布田川断層帯の20か所以上で断層の調査を行っています。

地中には過去の地震による断層の変化も残っているので、その情報をみることで『過去どれくらいの間隔で地震が起きていたか』が分かってきている。推測の精度が少しずつ高くなっているということです。