入浴中やその前後に脳梗塞や心筋梗塞などで亡くなる浴室内突然死、いわゆる入浴死を防ごうという入浴時警戒情報の運用が始まっています。

入浴時のリスクを翌日の予想気温をもとに危険、警戒、注意の3段階で予報するもので、鹿児島大学大学院・法医学分野がMBCウェザーセンターと連携して発表します。

入浴死が増える冬場、情報をどのように生かせばいいのでしょうか?

(鹿児島大学大学院・法医学分野 林敬人教授)「県内では年間約2000体、警察が取り扱う遺体がある。入浴死はその1割、かなりの数になる」

入浴時警戒情報の運用をしているのは、鹿児島大学大学院・法医学分野の林敬人教授を中心とするチームです。

法医学が専門の林教授は、県警などから依頼を受けて遺体を解剖しています。死因を究明できれば、事件性の有無を見極めるだけでなく、「死者が残した情報を生きている人に生かすことができる」と林教授は話します。

(鹿児島大学大学院・法医学分野 林敬人教授)「入浴死も含め、死因を解明することで死のメカニズムが解明できる。それを今生きている人に還元してあげる、つまり亡くならないように予防することにつながる」

林教授らがデータを分析したところ、入浴中やその前後に亡くなったいわゆる入浴死は、県内では年間でおよそ190人、17年間で3252人で、交通事故による死者のおよそ2.5倍に上ることが分かりました。

全国のトップニュース

総理指名選挙に向けた野党連携 維新が離脱 藤田共同代表が明らかに

衆議院過半数「残り2議席」めぐり多数派工作激化 麻生副総裁が野党会派に総理指名選挙で「高市早苗」と書くよう協力要請

熊本市中心部で刃物 79歳の男を現行犯逮捕 暴力行為等処罰法違反容疑

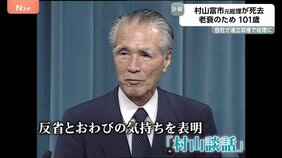

村山富市元総理が101歳で死去 「立派な眉毛」がトレードマーク 戦後50年「村山談話」では“日本の植民地支配と侵略に反省とお詫びの気持ち表明”

ベルリンの「少女像」区が強制撤去 韓国系の市民団体が設置

【速報】続投と報酬50%削減を表明 “ホテル密会”の小川晶前橋市長「公約を一日もはやく果たしてほしいという市民の強い言葉をいただいた」

読み上げに15分以上?!長すぎるフルネームにひらがな一文字の“短すぎる”社名…長い〇〇と短い〇〇徹底調査!【Nスタ解説】

注射が苦手な人に朗報?インフル“鼻スプレー型”ワクチン 気になる価格は?自治体で助成に差も【Nスタ解説】