桜島で噴火警戒レベルが最高の5に一時引き上げられてから1か月の特集、2回目です。

「火山防災協議会」。戦後最悪の御嶽山の噴火をきっかけに7年前、設置が義務付けられ、桜島でも鹿児島市や県、気象台、専門家らがこの協議会とその下のコアメンバー会議などで警戒避難体制の整備を進めてきました。

避難指示を出す市町村長 自治体の覚悟重要

しかし今回、市の避難指示発表が1時間半ずれ込み、協議会での連携不足も浮き彫りになりました。専門家は噴火予知に限界がある中、気象台などに頼り切るのではなく、自治体の覚悟が重要と指摘します。

(名古屋大学 山岡耕春教授)

「今回の噴火でもたまたま住居に飛ばなかったけれど、ある確率で家を直撃する可能性もあった。全く危険はありません、死者1人も出しませんみたいなことをいうのは、逆に無責任」

先月24日の噴火で、弾道を描いて飛ぶ火山弾が火口から2.5キロ放出されたとして、噴火警戒レベルが5に引き上げられた桜島。

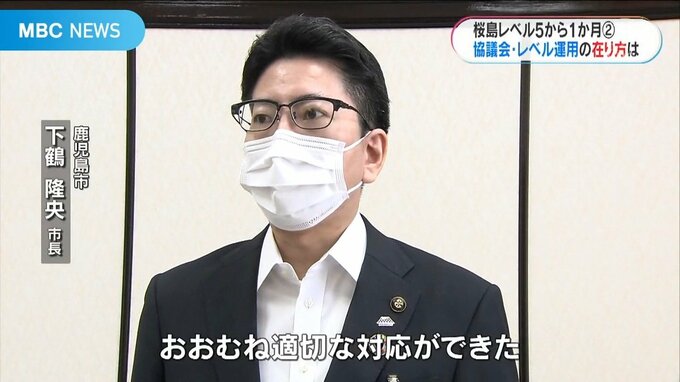

気象台の噴火警報も事後となり、鹿児島市の避難指示発令はさらに1時間半後となった噴火から1か月、鹿児島市の下鶴隆央市長は・・・。

(鹿児島市 下鶴隆央市長)

「おおむね適切な対応ができたと考えている。火山防災トップシティとして、今後懸念される大規模噴火においても犠牲者ゼロを目指して、市民の生命・財産を守る取り組みを進めたい」

「適切」との言葉の裏で、後手に回った避難

この10年あまり桜島以外でも、2011年、新燃岳では前兆現象をまったく捉えられず300年ぶりのマグマ噴火が発生。

2015年の口永良部島では火砕流が集落近くまで達したあと、全島避難となりました。

中でも全国の火山防災を根本から見直すきっかけとなったのが、2014年9月の御嶽山でした。

秋の行楽シーズンに入った土曜日の昼前、噴火警戒レベルが最も低い1のまま噴火が発生し、降り注いだ火山れきで63人が犠牲になりました。

「自然現象はアナログ デジタルに1・2・3と抜けが出る」

(火山噴火予知連絡会 藤井敏嗣会長(当時))「(噴火後警報を)数分以内に出す努力をしてもらいたい」

大きな見直しを迫られた国内の火山防災。その中で法律で設置が義務付けられたのが、自治体や気象台、専門家らが協力して警戒と避難体制をふだんから話し合う、火山防災協議会の仕組みでした。

当時、国の委員のひとりだった専門家は・・・。

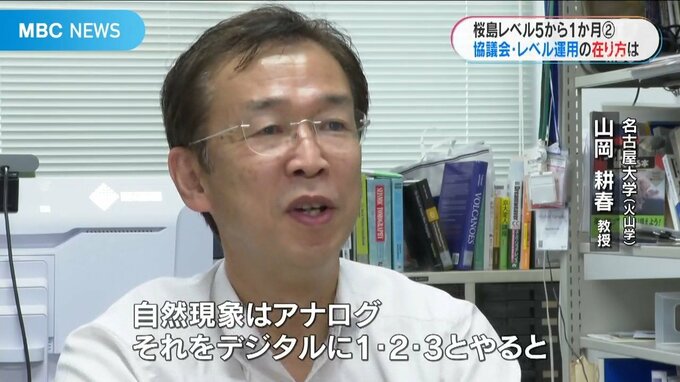

(名古屋大 山岡教授)

「火山活動は判断に迷うということがかならずあり、御嶽山の噴火前に気象庁がレベルを1から2に上げなかった判断も迷っていたはず。」

「自然現象はアナログ。それをデジタルに1・2・3とやっていると、どうしても隙間で情報が抜け落ちることがある。それが事前に認識されていないのはよくない」

名古屋大学の山岡耕春教授が当時強く提案したのが、噴火警戒レベルを上げ下げする判定基準の公開。公開することで、火山防災協議会とその下のコアメンバー会議で自由に議論することが重要と考えました。

(名古屋大 山岡教授)

「御嶽山噴火の前は噴火警戒レベルの判定基準は非公開で、気象庁の内部資料だった。気象台と専門家が議論して、レベルの上げ下げの基準や警戒範囲を決める。それが協議会に提案され、喧々諤々の議論があって、もうちょっと議論が白熱してもいいのでは?規制するかどうかは行政の責任だし、住民・観光客に説明するのは行政の責任」

「一律レベル5になると、全国放送になって大騒ぎするようなシステムになってしまっている」

一方、富士山の火山防災対策協議会で委員をつとめる静岡大学の小山真人教授。

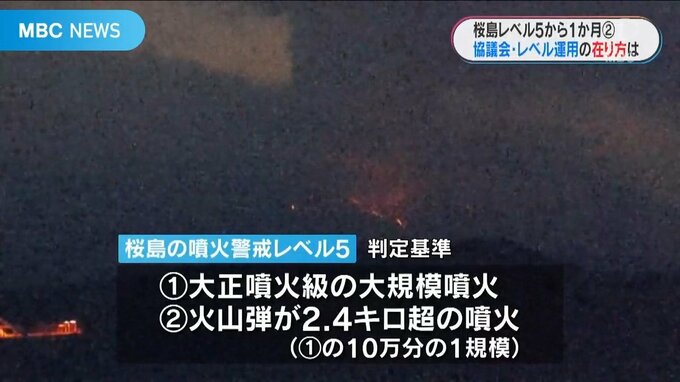

桜島の噴火警戒レベル5の判定基準の中に、大正噴火クラスの大規模噴火と、それに比べ10万分の1規模にすぎない、今回起きた火山弾が火口からおおむね2.4キロを超えて飛ぶ噴火の、ふたつが同居していることに疑問を持ちました。

(静岡大学 小山真人教授(火山学))

「桜島のレベル5はわかりにくい。1人だけ住んでいる人の命が危険であっても、鹿児島市民全員が危険になってもレベル5。一律レベル5になると、全国放送になって大騒ぎするようなシステムになってしまっている。普通に考えればおかしい」

小山教授は、噴火警戒レベルはあくまでめやす程度として、住民の命を守る自治体の主体性を高めることが重要と指摘します。

(静岡大 小山教授)

「噴火警戒レベルは目安にすぎない。今の火山学の噴火予知の現状を考えると。当然失敗があるので、ガチガチの取り決めにして、誰も責任をとらないではいけない。そのひもづけをもっと緩めるというのはひとつの手。市町村独自でもっとやっても良い」

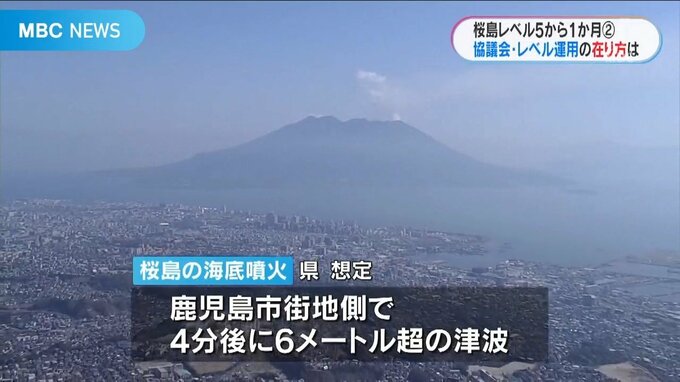

今回、市の避難指示発令まで1時間半かかりましたが、桜島の火山活動を念頭に、県は海底噴火により鹿児島市街地側でもわずか4分で6メートル超の津波が到達する想定をしています。

今回の火山弾も含め事前予測には限界があるとして、山岡教授は、現実から目を背けない仕組みづくりも防災のひとつと訴えます。

(名古屋大・山岡耕春教授)

「噴石が飛ぶこと自体は被害を及ぼすことで大変なことだが、それを事前に的確に予測ができるかというと多分できない。飛んでしまったら逃げる暇はない。噴石は2.4キロを超えて飛ぶこともあり得るとして、噴火警戒レベルの対象としない、ということもひとつの考え方。将来的に観測・研究が進めば火山の理解は進むけれど、一定の危険は残る。そこを受け入れるかどうか最後は行政の責任。ゼロリスクというのは逆に無責任」