愛媛県内各地で、手入れが行き届かなくなった「放置竹林」が拡大し住民を悩ませています。

この問題に向き合う愛媛大学の学生たちが厄介者の竹で楽器を制作、竹をモチーフにしたダンスを考案しました。

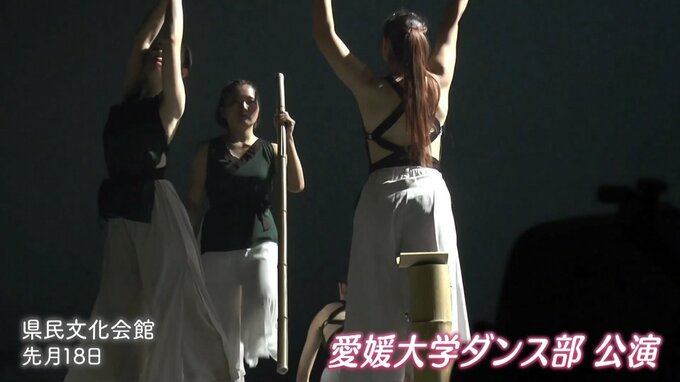

2022年12月に開かれた愛媛大学ダンス部の公演。

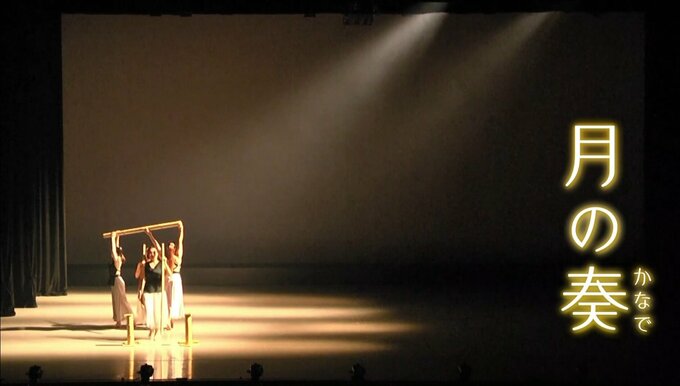

作品のタイトルは「月の奏(かなで)」、「夜の竹林」がテーマです。

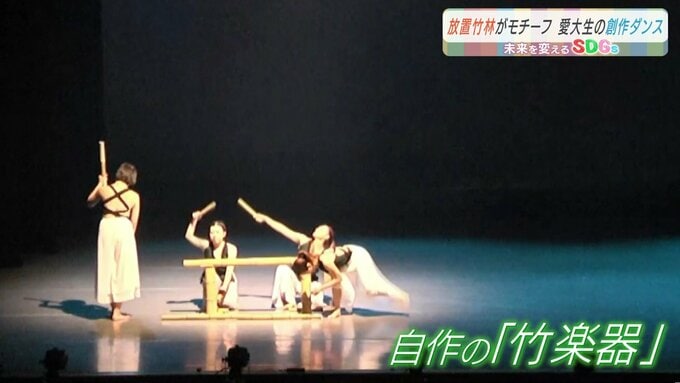

学生たちが鳴らしているのは、自作の「竹楽器」。

月あかりに照らされた竹林をダンスで表現し、観客を魅了しました。

■きっかけは…

4年生にとって卒業公演となったダンスの創作。

ダンス部のメンバーで社会共創学部の上田愛子さんが放置竹林の問題について知ったのがきっかけでした。

(愛媛大学社会共創学部4年 上田愛子さん)

「竹が人の管理、手入れがされていない中で、カラカラになってなぎ倒されている状況だったりとか。」

上田さんは、所属している研究室で地域の活性化を考えるプロジェクトに参加し、伊予市で住民たちを悩ませている放置竹林の問題と向き合いました。

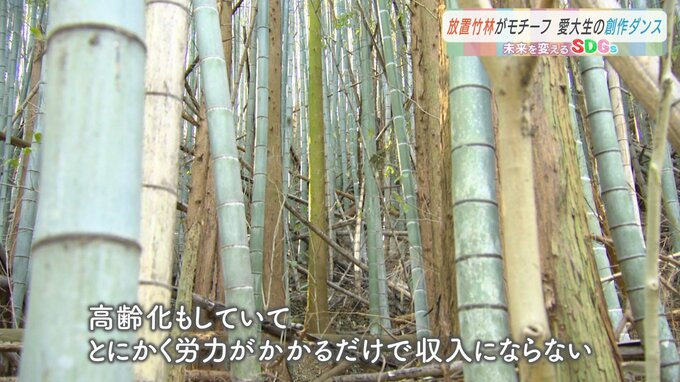

■放置竹林の現状

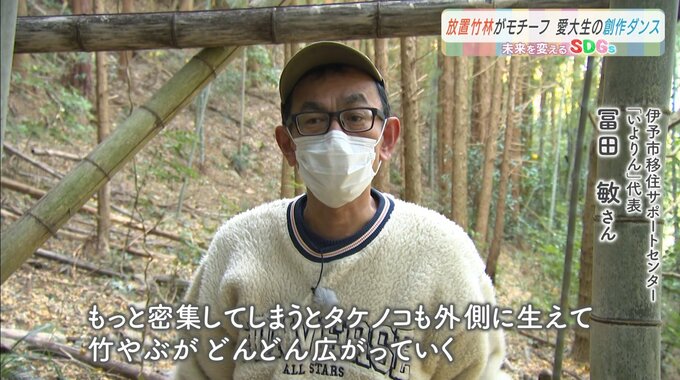

(伊予市移住サポートセンター「いよりん」代表 冨田敏さん)

「両手を広げたぐらいの幅で竹やぶが保たれていると一応それが健全な形。もっと密集しちゃうとタケノコも外側に生えて竹やぶがどんどん広がっていっちゃう。」

上田さんらは畑が竹に侵食され鳥獣被害が懸念されている現状を目の当たりにしました。

(伊予市移住サポートセンター「いよりん」代表 冨田敏さん)

「もうどうにもならないのでお手上げ状態ですよね。管理のお金はどこからも出ない。地元でなんとかするしかないっていう感じです。けど高齢化もしてますし、とにかく労力だけかかるだけで収入にならないので。」

タケノコからわずか1週間で3メートルの竹に成長するほどの驚異的な生命力。

(伊予市移住サポートセンター「いよりん」代表 冨田敏さん)

「今のところはタケノコを春に掘ったりとか。それももう追いつかない。そもそも竹やぶに入れない状態。こういう急傾斜地が多いですから。」

(愛媛大学社会共創学部4年 上田愛子さん)

「実際の生きている力強さや植物の現実というのを目の当たりにしたと思った。」

■有効活用し竹を楽器に!

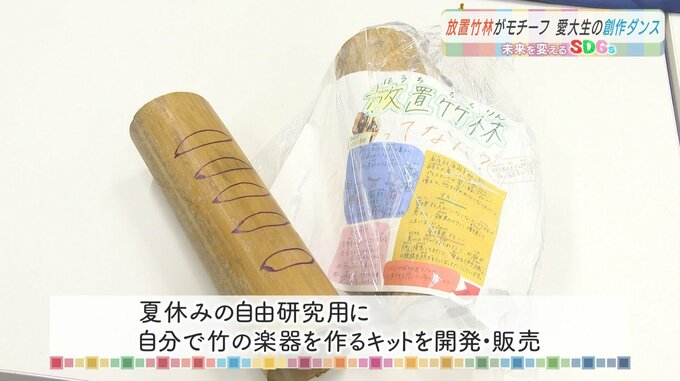

厄介者の竹を有効活用し多くの人に親しんでもらおうと、考案したのが竹楽器です。

上田さんは研究室のメンバーとともに放置竹林から切り出した竹30~40本を使って楽器を制作しました。

(愛媛大学社会共創学部4年 君岡きららさん)

「起爆剤とまではいかないかもしれないが、誰かが盛り上がるきっかけになる。」

(愛媛大学社会共創学部4年 上田愛子さん)

「葉と葉が触れ合う音とか虫とかその一部な気がして自然の音を引っ張ってこれているような感じがした。」

さらに、夏休みの自由研究用に自分で竹の楽器を作ることができるキットを開発し販売しました。

竹が奏でる芯のある力強い音色に魅せられた学生たち。

竹楽器をダンスに取り入れ、竹林をモチーフにした作品を創作することになったのです。

(愛媛大学社会共創学部4年 上田愛子さん)

「芸術的な面で深めていけたら良いなと思って始めました。」

(愛媛大学4年 田代菜生さん)

「その時行き詰まってたしなんか新しいことはしたい気持ちはあったから、挑戦する材料にはぴったり。」

ぐんぐん伸びていく竹と、しなやかで静かな夜の竹林を表現するため、学生たちは動きにメリハリをつけるなど工夫し、猛練習を続けました。

■ダンス部メンバーも竹林へ

竹について理解し振り付けに生かそうとメンバーが松山市内の竹林を訪れたこともあるということです。

(愛媛大学4年 吉弘あゆさん)

「(元々は)伸びている竹イメージしていた分、綺麗な作品みたいな。生き切った命の重みを重視しだして作品には深い考えみたいな。結構考えて入ってきた。」

こうして完成した作品は、富山県で開催された創作ダンスの全国コンクールで独創的な表現方法が評価され、最優秀賞に次ぐ優秀賞を受賞。

いつからか管理が行き届かなくなった竹は学生たちのアイデアで形を変え、人と人とを繋ぎ心を動かす作品になりました。

(愛媛大学社会共創学部4年 上田愛子さん)

「ひとつの楽器を作ったところからスタートして放置された竹っていうものが違うものに変わってこうやってダンスの作品にも取り入れたことによって、また竹の使い方も色々幅が広がっていくきっかけになるのかなという風に思います。」