9月21日、石川県、能登半島に大雨特別警報が発表されるなど、近年、いたるところで大雨による災害が起きています。1998年に高知市で起きた高知豪雨・98豪雨から9月24日で26年です。当時の記録と記憶から、大雨の際に私たちが取るべき行動について考えます。

1998年9月24日の未明から25日の朝にかけて県内に降り続いた大雨。高知市では1時間に129.5ミリという雨を観測しました。24時間雨量は861ミリ。当時の年間雨量の3分の1が一日で降り、「集中豪雨」という言葉がニュースで何度も使われました。

(記者リポート)

「私の知っている高知市とは違った表情の高知市が広がっています」

この豪雨によって高知市では129箇所で土砂崩れが発生したほか、河川の氾濫などで市の東部を中心に広範囲が浸水し、8人が死亡しました。

特に浸水については被害にあった建物が2万近くにのぼっていて、これほどの数の建物が浸水した水害は、高知市では高知豪雨以降発生していません。

(東杜和 気象予報士)

「こちらの福祉施設では26年前の高知豪雨での浸水の記録が残っています。高さはおよそ2.5メートルほどと見受けられます」

高知市布師田にあるこちらの福祉施設。泥水が正面玄関のガラスを割って施設内に流れ込み、一階は天井近くまで浸水しました。当時、施設は夜勤体制で職員は5人だけ。後から駆け付けた2,3人の職員は消防団のゴムボートに乗ってきたといいます。

居室がある2階にはおよそ50人の入居者がいましたが、一人で避難することが困難だったため、職員たちは限られた人数でおんぶしたり、車いすごと担いだりして入居者全員をより高い三階に避難させました。この施設では1人のけが人も出していません。

ここからは東杜和気象予報士とともにお伝えします。

記録的な集中豪雨となった原因は、2方向からの暖湿流。秋雨前線に向かって流れ込んだ南西方向からの暖湿流と、太平洋高気圧の縁を回って流れ込んだ南からの暖湿流。この2つが高知県で合流し、発達した雨雲を形成。

また、秋雨前線や太平洋高気圧は移動が遅いため、風向きが変わることなく、絶えず暖湿流が流れ込み続けたことで次々に雨雲が形成され高知県内にかかった。現在で言う「線状降水帯」が発生したとみられる。

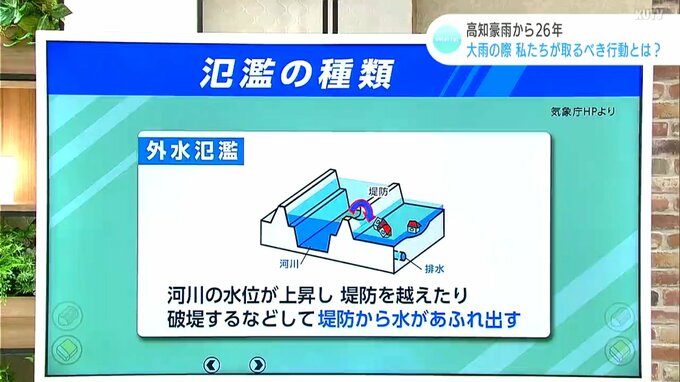

この未曾有の豪雨により高知市を中心に各地で氾濫が発生。氾濫には大きく2種類があり、ひとつは、河川の水位が上昇し堤防を越えて水が溢れだす「外水氾濫」。

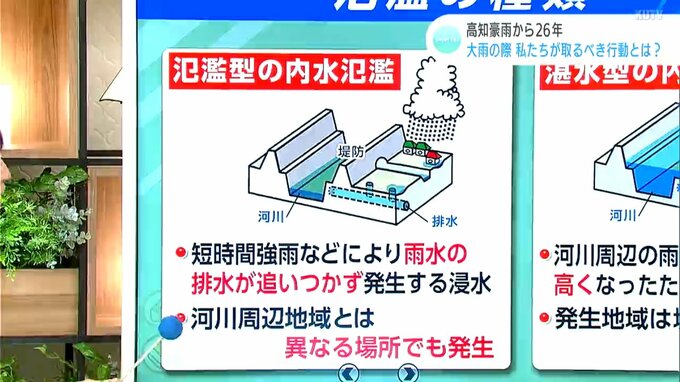

もうひとつは、大雨により排水が追いつかないことで発生する「内水氾濫」。高知豪雨は内水氾濫がメイン。また、内水氾濫も2つに分けられ、ひとつが、短時間の強雨で雨水の排水が追いつかず発生する「氾濫型の内水氾濫」。

氾濫型の内水氾濫は、河川の近くでなくても発生する。特にコンクリートに覆われて水はけの悪い都市部で発生することが多い。大きな河川から離れた高知市中心街で氾濫型の内水氾濫が発生し、マンホールのふたが外れるなどの被害も。

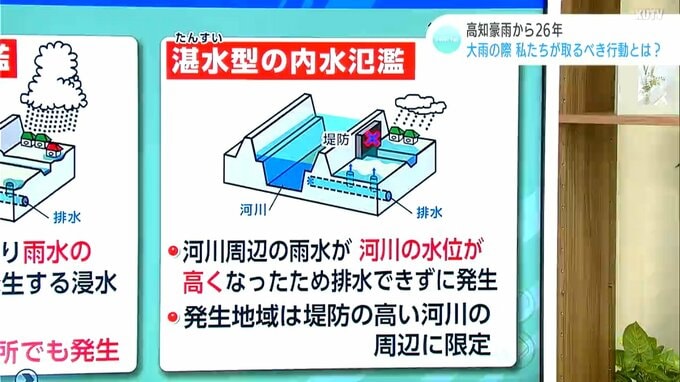

一方、堤防の高い河川の周辺で発生しやすいのが「湛水型の内水氾濫」。河川周辺の雨水が河川の水位の上昇により排水できずに発生する。最も浸水被害があった大津・高須地区で発生した氾濫が湛水型の内水氾濫にあたる。

北を国分川、南を舟入川が流れ、西側は久万川が流れる川に囲まれたこの地域では、周辺の川が増水したことで、堤防の内側にたまった水を外に排水できず、浸水被害が拡大した。

この時の浸水の様子、そして教訓を、当時現場で救助活動などにあたった警察官に聞きました。

高知県警、災害対策室の山本直人(やまもとなおと)係長。当時は機動隊の隊員として救助活動や情報収集に参加しました。

(山本直人 係長)

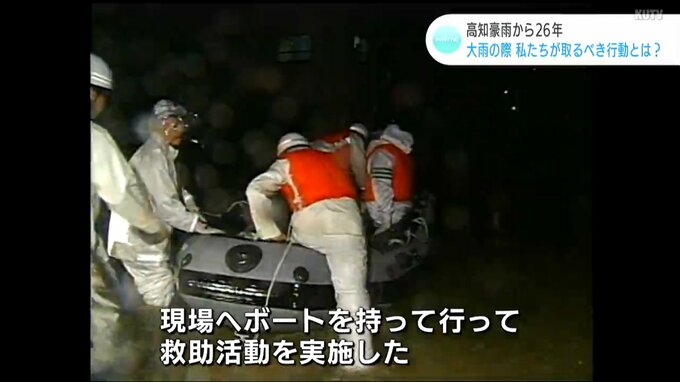

「ひどい雨でして9月19日に馬路村で土砂災害が発生しまして、そこで作業していた方が生き埋めになったということで現場に行っていました。そうする中で24日の未明に高知豪雨が発生しまして、現場へボートを持って行って救助活動を実施した」

「広い範囲で、しかもがれきが堆積したような浸水現場でしたので、通常のゴムボートでは傷がついてパンクする恐れがありましたので、その後FRP製の3分割のボートを導入しました」

現在は技能指導官として若手警察官の災害訓練などを指導している山本係長。当時、浸水した高知の街並みを目の当たりにしたときは公助の限界を感じたといいます。

(山本直人 係長)

「浸水エリアが広かったので、公助というものが限界があるというか、可能な範囲でしか活動できないというのもありましたので、自助、共助というものに対して力を入れて県民の災害の危機意識を高揚させていかなければいけないということで取り組んでいます」

98豪雨から26年、この災害を知らない警察官も増える中、県警では2022年から警察官の災害対処能力の向上を目的に、新たな取り組みを始めています。

(山本直人 係長)

「令和4年の4月から持続的災害警備訓練というものをスタートさせています。この訓練は警察署の警察官全てに災害対処能力の向上を図るために、チェーンソーの取り扱いですとかボートの取り扱いとかが器用にできるように訓練を進めていて、98豪雨を知らない若手に対しては、これまで数々の現場活動のパネルを警察では作っていて、そういった防災パネルを通して現場警察官の意識の醸成をしていきたいと考えております」

発災から26年が立ち、当時のことを知らない人が増えている。公助には限界がある。このような豪雨はこの先も起こり得る。1人1人が防災意識を高めることが大切だと思います。