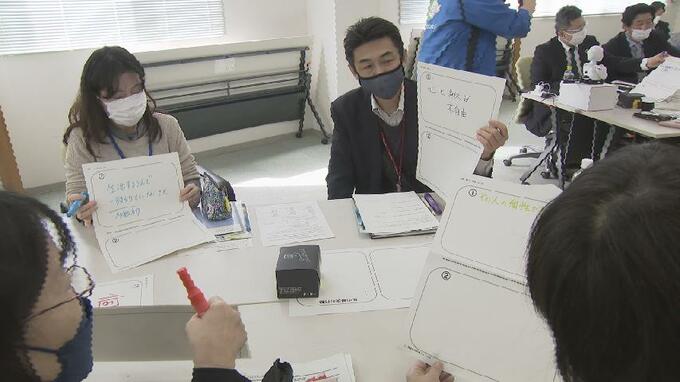

東京オリンピック・パラリンピックでも導入されてボランティア8万人が受講した「障害平等研修」(DET)。この「障害とは何か」を考える研修が、28日、富山市で開催されました。進行役を務めるのは障害者自身です。

DET認定ファシリテーター・石川明代さん:

「私からの質問は『障害って何ですか』です」

富山市のとやま生活協同組合で開かれたのは、世界39か国で推進され、国連の機関でも採用されている「障害平等研修」です。

この研修の進行役は障害者自身。28日の研修は、整骨院の施術ミスで車いす利用者となった石川明代(いしかわ・あきよ)さんが進行します。

石川さんは障害者になってからの変化についてこう話します。

DET認定ファシリテーター・石川明代さん:

「自分はただ障害者になっただけっていう、あんまり自分の中の変化はないんですけど、周りは変わってしまって。人からじろじろ見られるとか、車いすだから仕方ないよねといろんな所に入れないとか。結構困ることが多くなりました」

そして、進行役はもう一人。このロボットです。

実は、この分身ロボット「Orihime」、富山市の県リビリテーション病院・こども支援センターの病室から松原葉子さんが遠隔操作しているんです。松原さんは筋ジストロフィー患者で車いすを利用しています。

松原さんは1つのグループを担当し、アドバイスします。

分身ロボットで進行するファシリテーター・松原葉子さん:

「誰もが暮らしやすくなるように、生きやすくなるようにするためにはどうすればいいかっていうことを今日はいろんな角度から一緒に考えてみたいと思います」

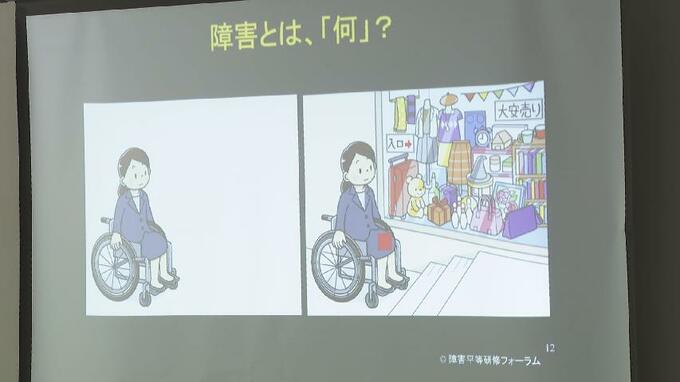

参加した職員は、それぞれが考える「障害」について書いた後、車いすを利用する女性のイラストを見ながら、グループごとに「どこに『障害』があるか」を考えていきます。

参加者:「下の商品はどうにか取れても、高いところのものは手が届かない」

「店の前の階段は車いすだけでなくベビーカーにとっても『障害』」など、参加者同士で話し合うと次々と様々な「障害」が見つかります。

参加者:「そしたら全部『障害』になってくる」

石川さんは娘と一緒に原宿の竹下通りに行った時の経験を話しました。

DET認定ファシリテーター・石川明代さん

「車いすで行けたお店って何軒あると思いますか。550軒ほどのうち」

参加者:「1割ほど?」

DET認定ファシリテーター・石川明代さん:

「実は1軒も入れなかったんですね。すべて3、4センチの段差の上にお店があるっていう感じで。だからこれ私、日常茶飯事です」

話し合いを進めると、参加者からはこんな意見も。

参加者:

「手伝おうかって言うことが相手のことを否定しているというか、素直に声かければいいと思うけど『どうしようか、どうしようか』って言ってるうちに言わず終い」

参加者:

「そういう社会になってないっていうことなんかな」

DET認定ファシリテーター・石川明代さん:

「でもいいんじゃないですか、本人が断ってでも声かけていけば。絶対必要な人もいるので」

健常者が少数派で障害者が多数派になった動画などを見ながら、グループで話し合いを進めていきます。そして「障害とは何か」についてもう一度考えてみるとー。

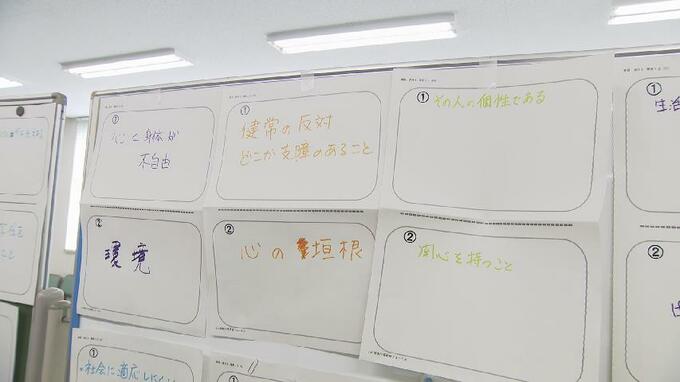

障害とは「心の垣根」「理解しようとしないこと」など、ほとんどの参加者の考えに変化が起きていました。

障害とは「心と体が不自由」と書いていた参加者はー。

参加者:「個人ではなくて地域の環境とかそういったものがそもそもの問題というか。環境が障害というものを生み出しているんじゃないかという考え方になりました」

障害者差別解消法の改正で、事業者には、今年4月から障害者への「合理的配慮」の提供が義務化されます。

事業者は、障害者が求めた場合、障害の特性や困りごとなどに合わせて施設やサービスを利用しやすいように「社会的なバリア」を取り除く必要があります。

石川さんは、「合理的配慮」も障害者と事業者が対話をして一緒に考えていってほしいといいます。

DET認定ファシリテーター・石川明代さん:

「階段しかないから『エレベーター作れ』ではなくて、じゃあエレベーターないんだったら、事業者と私たちと話し合って着地点を見つけるような、お互いの対話をできるようになればいいなと思っています。人と人として、お互いに困ってることを解決しようっていうのができればいいなと思っています」