「やまなしジュニアドクター育成自然塾」。山梨大学が始めた新たな取り組みです。

小中学生が参加するもので、山梨県内の森林などでの課外実習や研究を通じて将来の科学者を育成しようとしています。

顕微鏡をのぞく子ども:すげえ!

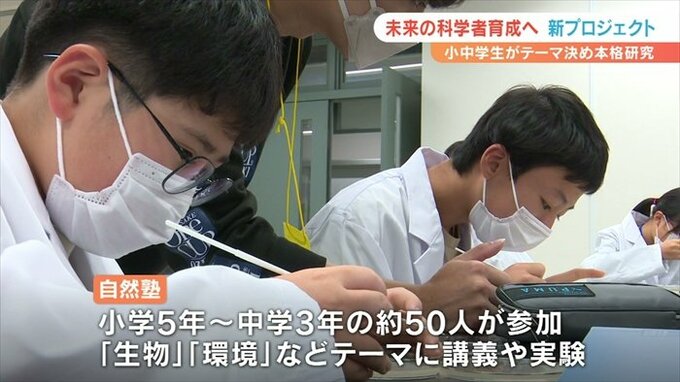

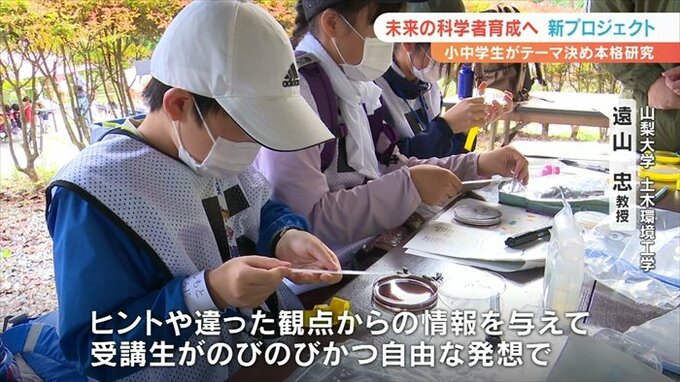

白衣を身にまとい真剣なまなざしで顕微鏡をのぞく子どもたち。小中学生を対象に今年、山梨大学が始めたプロジェクト=やまなしジュニアドクター育成自然塾です。

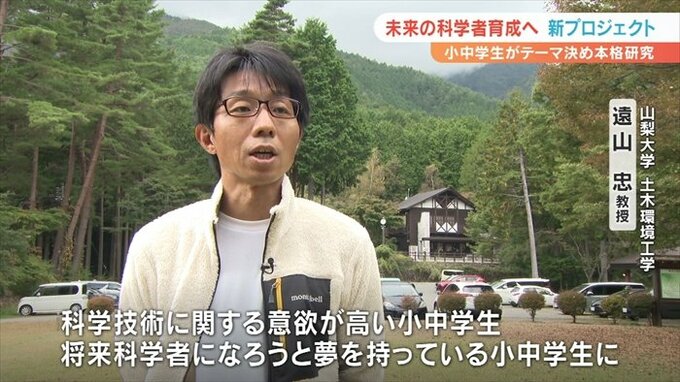

山梨大学 土木環境工学系 遠山忠教授:

科学技術に関する意欲が高い小中学生、また将来科学者になろうと夢を持っている小中学生に普段の義務教育ではできないような高度な科学技術に関する活動を大学が提供するものです。

審査で選ばれた小学5年生から中学3年生のおよそ50人のこどもたちが参加しています。

「生物」や「環境」、それに「コンピューター」などのテーマで毎週日曜日に講義や実験を行います。

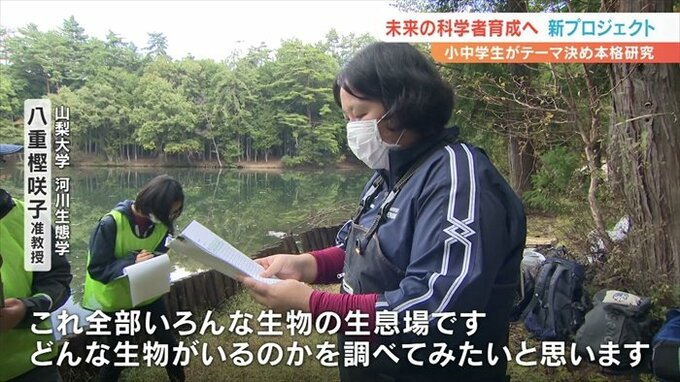

山梨大学 河川生態学 八重樫咲子准教授:

これ全部いろんな生物の特殊な生息場です。どんな生物がいるのかを調べてみたいと思います。

この日は南アルプス市の伊奈ヶ湖で課外活動です。

子ども:マツモムシ!初めて見た!

子どもたちは湖の周辺に生息する生物とその生態系を調査しました。

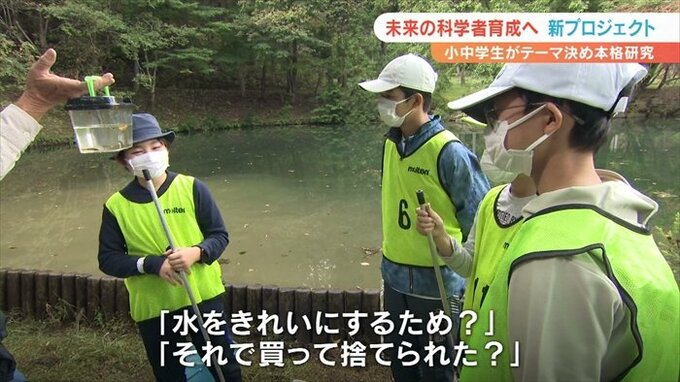

そこでみつけたのはアメリカザリガニやミナミヌマエビといった外来種です。

やまなし淡水生物研究会 窪田茂さん:

なぜ(外来種が)いるのか?

参加者:

水をきれいにするため?それで買って捨てられた?

やまなし淡水生物研究会 窪田茂さん:

一番考えなければいけないのはそこ。

投げかけた問に対してあえて答えは言いません。それがこの自然塾の一番の特徴です。

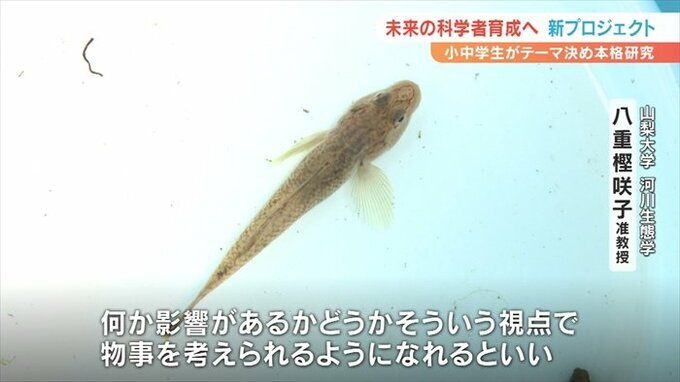

山梨大学 河川生態学 八重樫咲子准教授:

色々な生物がどうしてそこにいるのか、そこにいることは良いのか、悪いのか。

何が影響があるかどうかそういう視点で物事を考えられるようになってくれればいいかなと思います。

山梨大学 土木環境工学系 遠山忠教授:

出来るだけ答えみたいなものは提供せずに受講生が発見したものに対してヒントや違った観点からの情報を与えて受講生がのびのびかつ自由な発想で自分の考えを深くしていくことを大切にしている。

子どもたちは自然塾で学ぶなかでそれぞれテーマを決め、今後、山梨大学で本格的な研究に入ります。

参加者:

スッポンダケというムニムニのキノコがあって初めて見て調べてみようと思った。

参加者:

昆虫が大好きでこれからの将来に昆虫の良いところや人間の世界に活用できることを発信していきたい。

参加者:

お父さんがお医者さんだから微生物のことやミクロの世界とかを知って人の命を救えるようなものを発見したい。

山梨大学 土木環境工学系 遠山忠教授:

塾生が考えた技術やアイデアが地域の新しい産業になったり、その地域の困っていることの解決になるかと思う。

山梨大学が始めたプロジェクトから、将来のノーベル賞受賞者が誕生するかもしれません。