この冬一番の寒波が到来している山形県内。

山形県白鷹町の工房では、大寒の時期に合わせた、一年に一度だけの、紅花の寒染め(かんぞめ)が行われています。

小松織物工房6代目・小松寛幸さん「自然界にある赤の集大成。環境によって全く違う表情が出るのが紅花の魅力」

白鷹町の小松織物工房です。

6代目の寛幸さんは2色に染め分けた絣糸を使い、柔らかな風合いの着物を生み出す、白鷹紬の匠。

白鷹にしか残っていない希少性から、白鷹紬に関わる技全てが県の無形文化財に指定されています。

そんな寛幸さんが、寒さが最も厳しくなる大寒の時期に、一年に一度だけ行う作業があります。

それが…。

小松織物工房6代目・小松寛幸さん「紅花は育つのは夏場だが染めるのに適しているのは冬なので我々もその時期を狙って紅花染めをしている」

紅花の生産量日本一を誇る白鷹町。

夏に収穫した紅花を水洗いし、赤の色素だけを残して発酵させたものを紅餅と言います。

この日、寛幸さんが行ったのは、およそ180個もの紅餅を濾して、"赤"を抽出する作業。

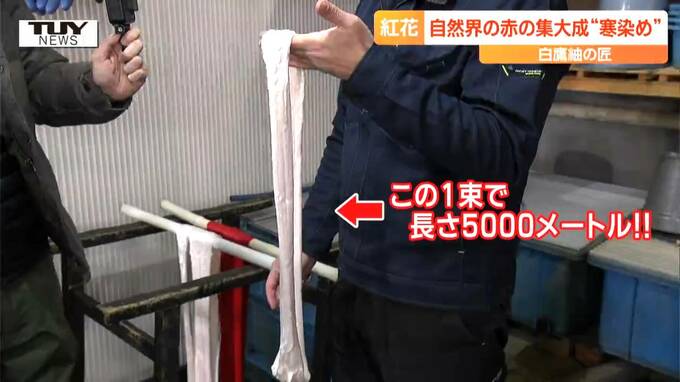

そして、この深紅の液体で染めるのが、束になった糸。なんですが…。

小松織物工房6代目・小松寛幸さん「1本の糸でつながれている。5000メートルくらいある」

扱うのも繊細さが必要なシルクの糸。ここからは大胆に!

凍てつくような寒さと、凍える水の冷たさが、鮮やかな色を生む寒染め。染め重ねるごとに色の深みがましていきます。

小松織物工房6代目・小松寛幸さん「赤の濃度をつきつめた時には一番(発色が)高い染料だと思うので、難しい部分でもありますしやりがいがあるものなのかな」

白鷹紬の匠が挑む、紅花染め。これからどんな融合が生まれるのか、楽しみです。