今年で終戦から80年です。多くの国民がその大義を疑わず、悲惨な戦いへ突き進んでいった太平洋戦争。人々を駆り立てた軍国主義の礎となったのが教育です。その実態は一体どんなものだったのでしょうか。

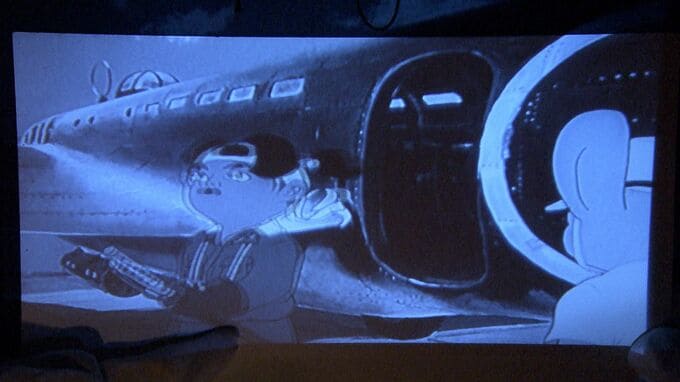

アニメ映画「桃太郎海の神兵」桃太郎一行は…

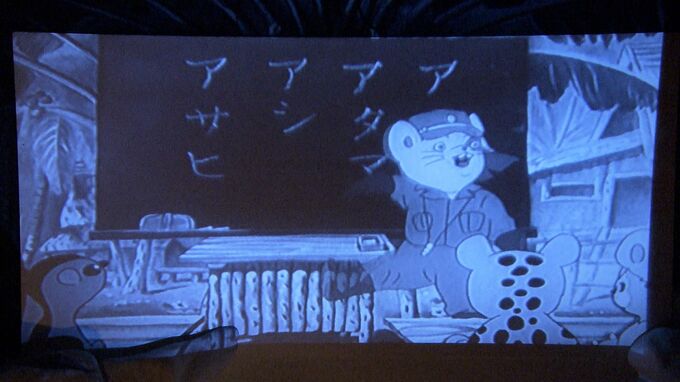

戦時中、国民の戦意高揚のために作られたアニメ映画、「桃太郎海の神兵」です。

日本軍を南洋諸島に進軍した桃太郎一行に見立て、現地の住民に教育を施す様子などを描いています。

資料を展示しているのは、倉敷市にある桃太郎のからくり博物館。館長の住宅さんは、こうした映画などを通して戦争の大義を国民に植え付けていったのではと話します。

(桃太郎のからくり博物館 住宅正人館長)

「戦意高揚です。特に子どもたちにこれを見せて、それ(戦意高揚)を目指したものだと思います。情報戦というものがこういう形で始まるんだなと思いました」

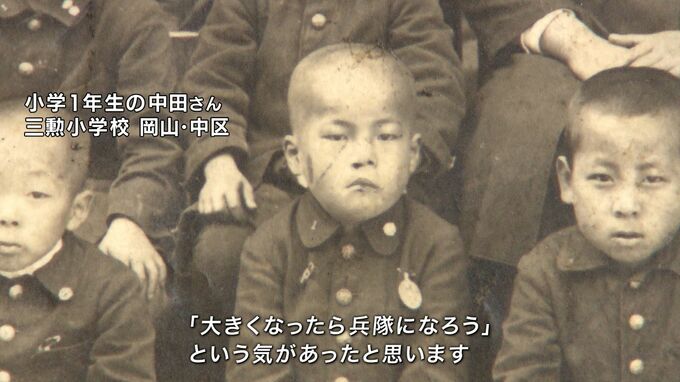

アメリカやイギリスは「鬼畜米英」日本はその支配から脱却し、アジア諸国の発展=「大東亜共栄圏」を目指す存在であると、多くの国民が疑わず、戦争へと突き進んだ時代です。その背景には教育の存在が大きかったと、国民学校=現在の小学校で学んだ、岡山市の中田莞二さん(92)は話します。

(中田莞二さん)

「軍事教育を受けとるからね。みんなそうでしょうけど一人前に卒業して、大きゅうなったら兵隊になろういう気があったと思います」

Q.将来戦争にかかわることに当時は・・・?

「全然矛盾は感じていなかったですね。お国のために、天皇陛下のためにというのが頭の中にあったですね」

1941年に施行された国民学校令は、教育の大きな転換点となりました。小学校は国民学校に、授業は軍国主義の色合いが強くなり、銃剣術や勤労動員なども行われるようになっていきました。しかし、そのずっと前から日本の教育は戦争へと舵を切っていました。

(吉田書店 吉田多美子店長)「こんにちは」

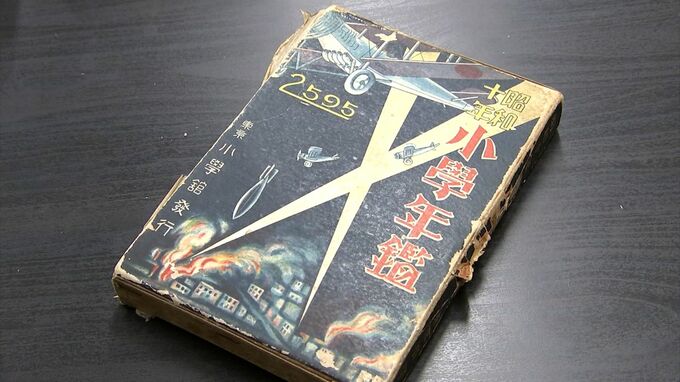

Q.こちらが当時の年鑑?

「そうですね。小学年鑑というものです」

Q.当時の小学生はこれで勉強していた?

「こういうのを見てお勉強されていたのではないかと思います」

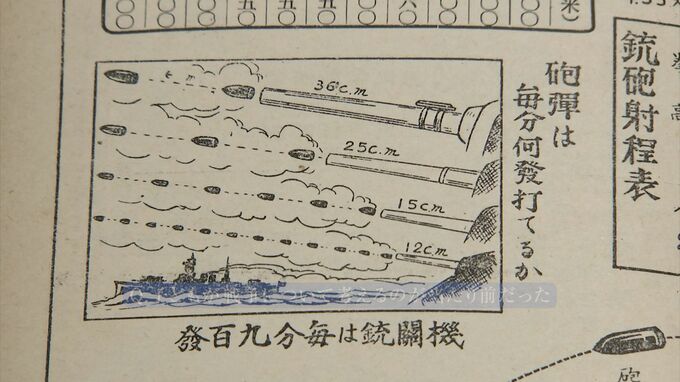

岡山市北区の吉田書店です。当時の年鑑=現在の事典に近いものが残されています。昭和10年、太平洋戦争開戦の6年前に発刊された年鑑です。

ブックカバーには空爆の様子が描かれ、内容も戦争についての記述が多く見られます。

(吉田書店 吉田多美子店長)

Q.子どもが戦争について考えるのが当たり前だった?

「日本がそういう感じになっていたのかも分かりませんね。ちょっと恐ろしいような感じもしますね」

(中田莞二さん)

「急に軍国主義になったわけじゃないんですよね。私たちに教えてくれた先生も軍国主義を勉強したわけですから。その前の人も教えてもらった。ずっと流れですわね」

Q.もうそれが当たり前?

「当たり前だと」