夏休みに入って、宿題に追われる子どもや、遠くへ出掛ける予定などにわくわくしている子ども達も多いと思います。今回は「保護者から見た夏休み」について考えます。

<そもそも、夏休みって?>

その始まりは明治時代とも言われています。1881年に「小学校教則綱領」で国が夏季休業日と定めたことで夏休みが誕生したということです。主に校舎などに冷房設備がなく、暑さで授業が困難なのでその間を休業とするためとされています。

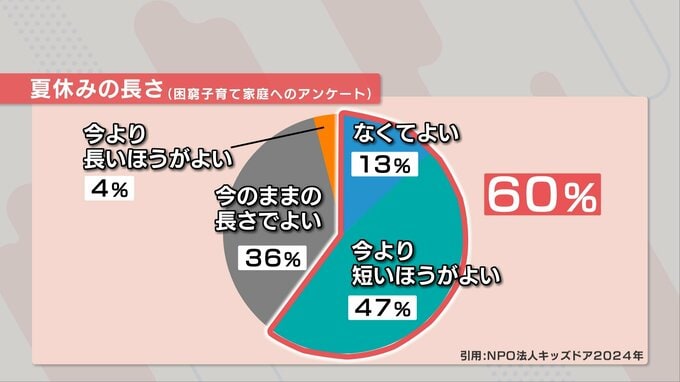

貧困問題に取り組むNPO法人「キッズドア」が、主にシングルマザーなどで困窮する子育て世帯を対象に行った調査です。「夏休み」について6割が「短縮・廃止」を希望していることが分かりました。「子どもが家にいると生活費がかかるから」という意見が最も多かったようです。熊本での街の声です。

母親「始まりましたね。長いですね。何しよう、どこ行こうですね」

母親「地獄です。お昼ご飯問題。毎日お昼ご飯何?朝ご飯何?晩ご飯何?と聞かれる。夏休みは、もう本当にいらないです」

母親と娘「普段本当に一緒に遊べないんですよね。遊べる時間ができて、嬉しいですけどね。(小学生の娘)何か思い出とかも作れて、遊んだりするし、なんかたまには何かどっか遠出したりとかもできるからいいな」

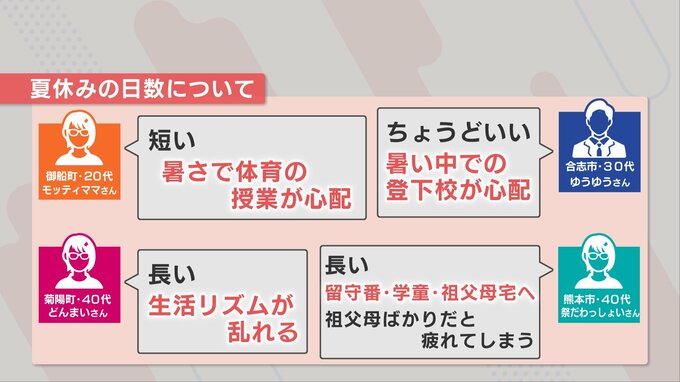

「夏休み」について番組で実施したLINEアンケートにも、たくさんの意見が寄せられました。

◆「暑い中での登下校が心配」

◆「祖父母も疲れている」

◆「生活リズムが乱れる」といった意見の他

共働き家庭が増える中で

◆「長時間の留守番が心配」といったものもありました。

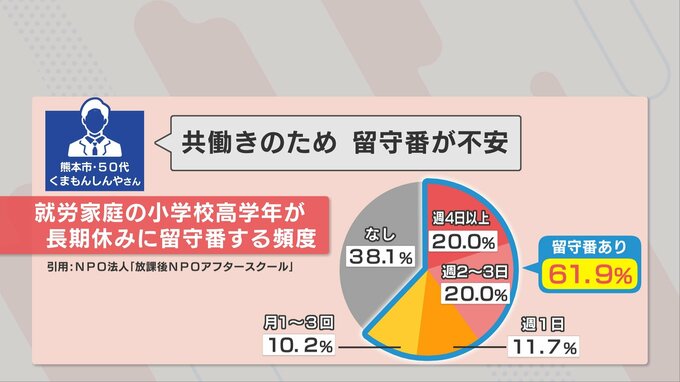

NPO法人「放課後NPOアフタースクール」によりますと、低学年を含めた小学生全体では50.6%、小学校高学年に限ると61.9%が家で留守番をしているということです。

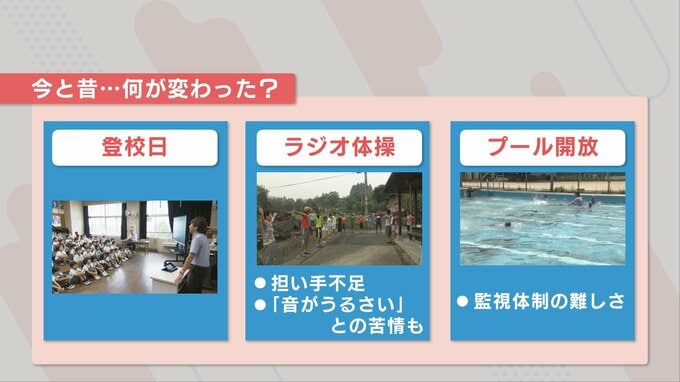

子ども達の生活リズムや環境にも変化がみられます。

「ラジオ体操」→減少傾向

●自治会などが高齢化し担い手が不足していること

●「音がうるさい」といった苦情もあるため…

「登校日」→ほとんどの学校で実施していません

「プールの開放」→廃止の傾向

今と昔では子ども達の夏休みの生活が変わっています。

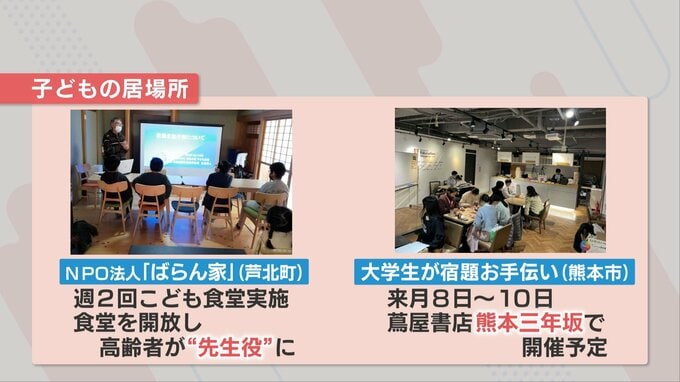

子どもの居場所づくりも各地域で進んでいます。芦北町のNPO法人「ばらん家」では週2回子ども食堂を実施しています。食堂を開放し、宿題などの見守りを続けています。また、お年寄りが「先生役」となって料理教室や絵本の読み聞かせなどの体験イベントも開き、世代間交流の場にもなっているといいます。

また、熊本市でも2024年から大学生が宿題を手伝うイベントを実施するなどしています。

休みについては、自治体に決める権限があるので、休みを「分散させる」自治体もあります。例えば、大津町では、3学期制ではなく前期と後期の2学期制を採用していて20年以上前から「秋休み」を設けています。10月の連休に夏休みに減らした分の2日間を合わせて5日間にしています。