日向灘で最大震度5弱の地震が発生して、1週間です。南海トラフ地震臨時情報が去年8月に続いて再び発表されましたが、「とるべき防災の行動が分かりづらい」との声も聞かれます。

先週13日の夜、震度4を観測した鹿児島県の大崎町です。去年8月、同じ日向灘での地震で震度5強を観測しました。

こちらの飲食店では、8月には店の前の道路の隆起や食器などが散乱する被害を受け、今回の地震では店舗と側溝の間に5センチほどの隙間ができたといいます。

(店主)「(南海トラフ巨大地震が)来ないということはないと思いますから、来るということを前提にして、備えをしていくことが大事だと思っている」

13日夜に起きた日向灘を震源地とする地震。宮崎県で最大震度5弱、県内でも震度4を県本土の広い範囲で観測しました。

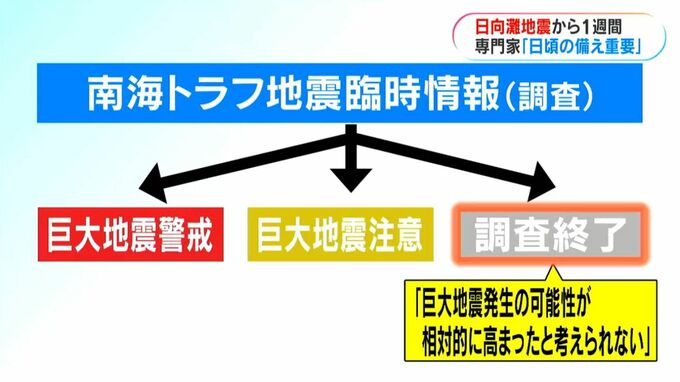

地震の後、気象庁は南海トラフ地震臨時情報を発表し、巨大地震に結びつく可能性があるか調査。

その結果をもとに、事前避難の呼びかけを含む「巨大地震警戒」、備えの再確認などを呼びかける「巨大地震注意」「調査終了」のいずれかの情報を発表しますが、今回は「巨大地震発生の可能性が、相対的に高まったと考えられない」として、「調査終了」を発表しました。

しかし、住民は…

(大崎町の住民)「詳しいことは分からないので不安は募る一方」

自然災害を研究する鹿児島大学・井村隆介准教授は、「南海トラフ地震には常に注意が必要」とし、今の情報のあり方に疑問を呈します。

(鹿児島大学・井村隆介准教授)「南海トラフの地震は70年から80年間隔ぐらいでやってくる地震。それがいつ来てもおかしくないと言われている。今回の調査終了も、別に注意しなくていいというわけではない。『ずっと注意して』と言ってくれくれたらいい」

井村准教授は「地震は南海トラフに限らず、どこで起こり得る」とし、季節などに応じた日ごろの備えも重要と話します。

(鹿児島大学・井村隆介准教授)「地震はいつどこで起こるか分からない。その時に最善の行動で、揺れから命を守る。その次の行動は季節や家族構成、自分の年齢によって変わってくる。その時に最善の行動をするために普段から(避難の知識を)知っておかないといけない」