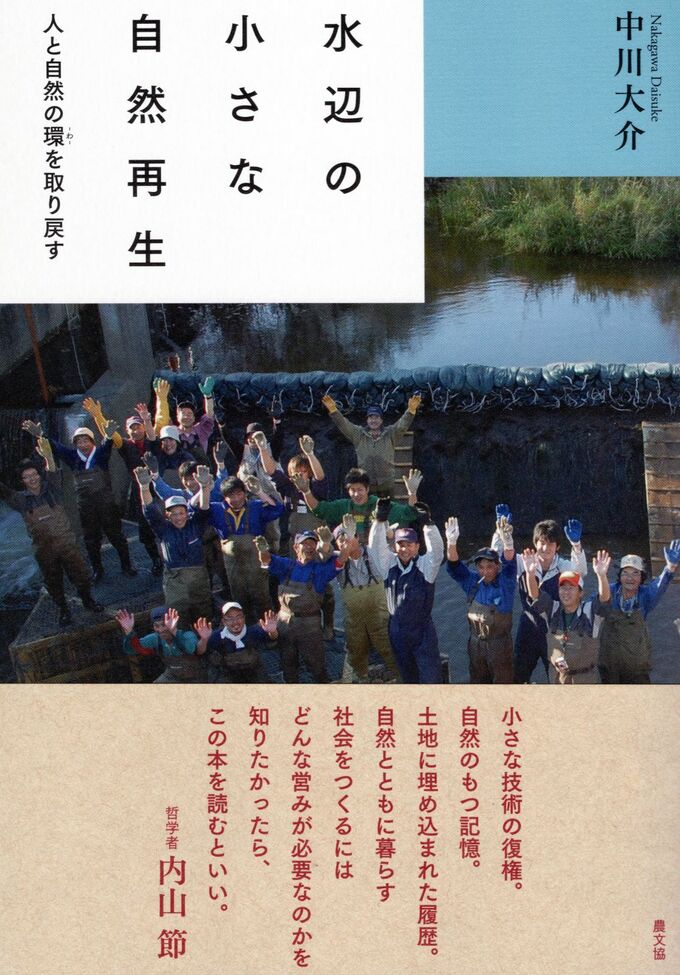

水辺の小さな自然再生

地域の住民が発案して共に活動し、身近な生物の生息環境を回復する「水辺の小さな自然再生」が、全国に広がっています。

小さな川や湿地といった”身近な水辺”の自然を、”手づくりの技術”で再生し、その作業を通じて、人と人の関わりをも再生する試みです。

北海道の川を舞台にしたこれらの取り組みを紹介し、その取り組みが私たちの暮らしで持つ意味を考える書籍「水辺の小さな自然再生 人と自然の環(わ)を取り戻す」(中川大介著、農山漁村文化協会)が、去年12月に出版されました。

この本の著者で、函館在住のライターで編集者の中川大介(なかがわ・だいすけ)さんに、身近な所で行われている「水辺の小さな自然再生」の現状について、伺いました。

・・・

人と自然の「環(わ)」

この本で取り上げているのは、北海道東部の浜中町と美幌町、そして釧路地方の小さな川で進む「水辺の小さな自然再生=手づくり魚道」です。

行政機関や経済団体などと協力して、魚をはじめ川の生き物たちが川を行き来する上で、ハードルとなる堤のような構造物に、木材や土砂など地域にある素材を使って、ユニークな魚道を手づくりした住民たちのストーリーです。

戦後の高度成長期、川は河道改修や土地の造成によってその姿を大きく変え、人々から遠くなってしまいました。

「川普請(かわぶしん=河川の改修工事)」といった共同での作業を通じて培われていた地域の人のつながりも薄れてしまいました。

「水辺の小さな自然再生」は、人が生きていく上で、大切な人と自然の「環(わ)」を再生する可能性を持つものだと思います。

酪農家が手づくりした「魚道」

例えば、浜中町の三郎川では、巨大な淡水魚イトウの遡上をはばんでいた取水堰(しゅすいせき)に、「環境と調和した酪農」を目指す地元の酪農家が中心となり、2008年に魚道を手づくりしました。

簡易な構造ゆえに、増水で壊れることもありますが、住民たちは、補修して維持してきました。

「壊れる」ものだからこそ、人びとの関心を呼ぶのです。

ただ、維持管理し続けるのは容易ではありません。

取水堰(しゅすいせき)を設置した後の歩みも、決して平たんではありませんでした。

・・・

中川さんは北海道新聞の元記者で、東日本大震災の後の復旧・復興事業で激変した生まれ故郷の東北沿岸の風景に衝撃を受け、「水辺の小さな自然再生」に目を向けて、地域で暮らす人々にとって身近な自然や風景はどんな存在なのか、また、それを自分たちの力で取り戻すことの意味は何なのか、と問いかけています。

その中川さんと、小さな自然再生を技術面で支える札幌の河川コンサルタントの岩瀬晴夫さん、こうした取り組みに注目する北海道大学教授の中村太士さんの

3 人が、「水辺の小さな自然再生」について語り合うトーク会が、来月開かれます。

トーク会では、「手づくり魚道」をはじめとする「水辺の小さな自然再生」の事例を、写真や動画を使って紹介し、「自然とかかわる技術」のあるべき姿や「自然にさからわない技術」などについて語り合います。

◇「水辺の小さな自然再生 人と自然の環(わ)を取り戻す」発行記念トーク会

・日時: 3月10日(日)午後2時

・場所: 紀伊国屋書店札幌本店(札幌市中央区北5条西5丁目)

・参加無料