2003年度から高校の教科として導入された「情報」。従来、プログラミングを含む「情報の科学」と情報リテラシーを扱う「社会と情報」の2科目からの選択制だったものが、22年度から適用されている学習指導要領からは必履修科目として「情報Ⅰ」が設けられた。

その「情報Ⅰ」は、25年度の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)で新科目として加わる。さらに「情報Ⅰ」をめぐっては、全国の国公立大学だけでなく、早稲田大学、立教大学、同志社大学など全国の有名私立大学が共通テスト利用入試方式の選択科目の一つとして追加するほか、慶應義塾大学のように個別入試で選択できる大学が増えることも予想されるなど、大学入試における重要度も増している。

塾や予備校でも「情報Ⅰ」の受験対策が進んでおり、国内外に2200以上の教室を展開する株式会社やる気スイッチグループの個別指導学習塾「スクールIE」でも、今年5月から「情報Ⅰコース」がスタートした。

講座開設に携わった同社の教育第1事業本部担当次長・金子映夫さん、教材を共同開発したAI技術開発企業である株式会社Preferred Networks(以下、PFN)のエンジニアリングマネージャー・丸山史郎さん、そして両社の合弁会社である株式会社YPスイッチの事業企画部情報Ⅰ担当・斯波恭平さんに話を聞いた。

社会の変化によって、ますます高まる情報教育の重要性

国が提唱する「Society 5.0」(=仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会)に向けて、「情報を正確に読み解き、対話する力」「科学的に思考し活用する力」「価値を見つけ生み出す感性と力」が必要とされている。読解力や計算力などの基礎的な学力に加え、新たな社会で問題の発見や解決ができるようになる“情報活用能力”が求められるのだ。

株式会社YPスイッチ 事業企画部情報Ⅰ担当 斯波恭平さん

「私は、高校の情報科教員として教壇に立っていました。コンピュータの使い方を学ぶような内容から、(22年度以降は)情報社会を支えるIT人材の育成に向けた内容へと、情報教育の在り方が変わりました。世の中に無数に存在するデータや情報をいかに活用していくかという視点は、今やあらゆる業界や分野で活躍するために必要です。各教科での学びの中核として、情報教育の重要性はより増していると感じます」

具体的に「情報Ⅰ」では、

①情報社会の問題解決 ②コミュニケーションと情報デザイン

③コンピュータとプログラミング ④情報通信ネットワークとデータの活用

という、4つの内容を学ぶ。

共通テストでもこの内容に準じた問題が出題されるのだが、大学入試センターが公表している試作問題を見てみると、中でも③と④に関する問題の配点が高いことからより重要視されている。

株式会社やる気スイッチグループ 教育第1事業本部担当次長 金子映夫さん

「共通テストの問題作成方針には『深い理解を伴った知識の質を問う問題や、知識・技術を活用し、思考力・判断力・表現力等を発揮して解くことが求められる問題を重視する』、『言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等を、教科横断的に育成することとされていることについても留意する』と記載があります。

ここで求められる力は、将来活躍する人材としてのイメージに繋がります。情報分野の学部・学科では当然ですが、文系の学問を学ぶ領域でも『情報Ⅰ』は重要になってくるでしょう」

現在は共通テストに注目が集まっているが、今後は慶應義塾大学のように個別入試で「情報Ⅰ」を選択できる私立大学も増えることが予想される。

また、高校1年から3年1学期までの全科目の評定平均に影響することから、今や受験方式として約半数を占める「学校推薦型選抜」や「総合型選抜」を狙う受験生にとっても、スクールIEの「情報Ⅰコース」は定期テスト対策として学びを深められることが強みのひとつだ。

演習を繰り返すことで、知識の定着と深い理解を実現

「情報Ⅰコース」の授業は、

①復習問題(前回の内容が定着しているか確認/5分)

②映像授業(基本的な知識の習得や複雑な仕組みを系統立てて理解/30分)

③WEBドリル(映像授業の内容の理解度を確認/20分)

④確認テスト(知識を活用し、オリジナルの問題で得点力を養成/10分)

⑤プログラミング(プログラミングを自分の手で動かしながら問題を学ぶ/25分)

という5つの内容で構成されている。

金子さん

「映像で解説する授業なので、基本的な知識や概念を系統立てて理解・習得できるようになっています。知識を整理し、より深い知識や考え方を身につけることで、確認テストや復習問題での演習や思考のアウトプットの時間を十分に確保できます。実際にモデル授業を行ったところ、映像授業では「知識の定着やデータ・情報の解釈まで理解が進みやすくなった』という生徒の声を多数聞くことができました。そして、習得した知識や思考をうまく生かすことで、生徒一人ひとりの能力や特性に合わせて難しい課題や発展問題にも挑戦させることができます」

映像授業は映像授業のプロが授業を行い、現役の高校の情報科教員が監修。共通テストの試作問題で配点が高いプログラミングについては特に厚く対策できる内容が盛り込まれているほか、共通テスト用プログラム表記を解説した演習も用意されている。

斯波さん

「プログラミングの授業は難易度も高く抽象的なため、実際にプログラミングを動かし、生徒自身が思考・解釈することで慣れていき、楽しく学べることを期待しています」

このプログラミングの教材をスクールIEと共同開発したのが、AI=人工知能など先端技術の実用化を行う「PFN」だ。2020年にスタートしたやる気スイッチグループの子どものためのプログラミング教育「HALLO」でも協業した実績があるパートナーだ。

株式会社Preferred Networks エンジニアリングマネージャー 丸山史郎さん

「小学校でプログラミング教育が必修化された頃のことです。PFN代表の西川徹が、プログラミングを熟知した教員が不足していることで小学生がプログラミングに興味を持てなくなってしまうことを危惧し、弊社での教育事業がスタートしました。そのとき最初に開発したのが、小学生から始められるプログラミング教材のPlaygramです。このPlaygramを子どもたちに提供するために、やる気スイッチグループさんと弊社でジョイントベンチャーを設立させて頂く流れとなり、プログラミング教育・HALLOが誕生しました」

小学生向けプログラミング教材の開発後、PFNはプログラミングスキルを持った人材を育成するための法人向け教材として、基本的な概念を学ぶ「Playgram for Professionals(以下、Playgram for Pro)」と、プログラミングを本格的に学ぶことができるノートブック教材「実践Notebook」を開発し、2つ合わせて「ジクタス」と名付けた。

「情報Ⅰコース」で使われるプラットフォームは、この社会人まで学ぶことができる「ジクタス」をカスタマイズしたもの。映像授業やWEBドリル、プログラミング演習などをひとつのプラットフォームで実践することができる。

小さな成功の積み重ねで、プログラミングを“楽しく”学ぶ

スクールIEとPFNは今回の共同開発において、両者の強みを生かした役割分担を実現している。カリキュラムに関しては協働、学び方についてはスクールIE、教材の開発はPFNが担当。相互の信頼関係が、この新たなコースの完成度を高めている。

丸山さん

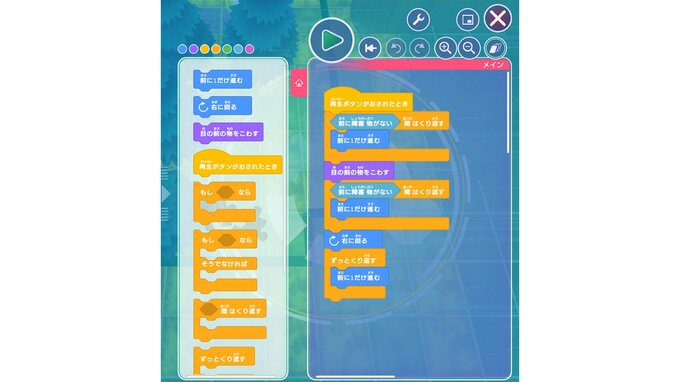

「Playgram for Proの特徴は、視覚的にわかりやすいブロックベースのビジュアル言語を使用し、プログラミングの知識がまったくない初心者でも簡単に始められるところです。最初はタイピングも不要で、学習の導入には最適な教材だと思います。実践Notebookでは、プログラミング言語であるPythonの基礎やアルゴリズ ム、データ分析などを学ぶことができます。不動産価格の推定やスーパーマーケットの販売戦略のためのシミュレーションなど、日常生活に則したコンテンツを用意しました。生徒の学習進捗状況を可視化し、先生の業務をサポートする学習管理システムも備えています」

プログラミング学習において最も重視したのは、まず“楽しい”と感じてもらうことだという。そのためにPlaygram for Proでハードルを低く設定し、プログラミングの課題をクリアする喜びを実感できるように仕上げた。

苦手意識を持つ生徒も段階を追って少しずつ学びを深め、受講後は得意科目になっている。情報科目の理想的な学び方を追求する、純粋なモチベーションがそこにはある。

金子さん

「目標を定め、トライして、達成する。この繰り返しで、少しずつ好きになっていくと思います。つまずきやすいプログラミングを馴染みやすいゲームのような感覚で取り組み、スモールステップで成功体験を繰り返していく。今回の講座では『プログラミングって楽しい!』と感じてもらえる体験を提供します。演習においてもWEBドリル、確認テスト、復習問題を繰り返すことで、成功体験を積み重ねることができます」

斯波さん

「高校の情報科教員だったときに感じていたのは、いかにプログラミング的思考を身につけさせるか、技術的なことをどう教えるか、実行環境をどのように整えるかというハードルの高さでした。これらの課題に対して、『情報Ⅰコース』ではプログラミングの概念を初めてでもスムーズに学べるPlaygram for Proと、Python のコーディングまでしっかり学べるノートブック教材の両方を用意できている。これは大きな強みだと思っています」

学校では、担当教員の知識や技術にばらつきがあり、生徒が身につける能力に影響を及ぼしているケースも考えられる。「情報Ⅰコース」のカリキュラムは、学習指導要領を完全に網羅することで高校の授業をフォローしていることから、多様化する大学入試にも幅広く対応可能だ。

子どもの未来を見据える、理想的なカリキュラム設計

「情報Ⅰコース」は、学習指導要領の3つの柱とも深く関わっている。「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力」の習得・育成に役立ち、教科書の知識を読み上げるだけではなく、その内容がどのように社会に生かされるのかについても解説し、興味を持ってもらうことで「学びに向かう力、人間性等」の育成を実現している。

金子さん

「要になるのは、さまざまな子どもの成長を見守ってきたスクールIEならではの、成績を伸ばすカリキュラム設計です。私が入塾時に必ず聞かせてもらっているのが、その生徒が将来どうなりたいのかという質問。例えば、恐竜博士になりたいという生徒がいれば、その目標を実現するにはどこの大学に行けばいいのか、そのためにはどのくらいのレベルの高校に行かなければいけないのかといったことを、ゴールから逆算して考えていきます。社会に出たときの目標を決めてからカリキュラムをつくっていくわけです。

つまり、スクールIEは長く通ってもらうための塾であり、そのためには成績を伸ばし、人生の目標も達成できるカリキュラムが必要であると考えています」

斯波さん

「今まで人間が担ってきた単純作業はAIにとって代わられるようになりました。これからは、その生産性を他に生かす能力が求められる時代がやってきます。情報分野を学んでいると、逆算的に人間にしかできないことを想像することができるようになる。AIを生かしてどのように社会に貢献するのかという考えも重要になってくるでしょう。

創造的な思考や知識、技術を身につけた人材の育成が求められている今だからこそ充実した情報教育の一翼を担いたいと思います」

共通テストに新たに加わったことで注目されている情報教育だが、その本質は新しい社会を生き抜くための資質・能力の育成だという。スクールIEの「情報Ⅰコース」は、そのためのカリキュラム設計によって、社会に出てからも活躍できる人材を育てることを最終的なゴールに定めている。

スクールIE「情報Ⅰコース」:https://www.yarukiswitch.jp/fs/lp/informatics_course/