2020年から段階的に改定されている文部科学省の新学習指導要領を注視すると、小中高生の「思考力・判断力・表現力」が重視されていることが分かる。この流れを受けて、教育の現場では、偏差値重視の教育から脱却し、思考力や問題解決力といった、「生きるための力」を育成するノウハウの有無が問われるようになった。より良い教育環境を望む親が増え、首都圏を中心に私立の小中学校受験が過熱している。

幼児から受験対策まで、学習塾は全国に数多くあるが、いま最も求められている思考力を身につけることにこだわってきたのが、国内外に2200以上の教室を展開する株式会社やる気スイッチグループの、「幼児教育部門」を担うチャイルド・アイズだ。小学校受験での実績が評価されて成長を続けている同社の執行役員・鈴木愛子さんと、教務課の課長・葛西香さんに話を聞いた。

幼少期の脳の発育を促す、独自のノウハウ

鈴木さん

「多くの生徒さんをお預かりしてきた中で、おおよそ小学校3年生頃から、勉強を楽しいと感じられるタイプとそうでないタイプに分かれることが分かりました。成績の良し悪しとは関係がなく、『考えること』が好きかどうか。

この違いが生じる原因を探るために調査を行ったところ、幼児期における教育環境の違いであることが分かってきたのです。この時期に知的な刺激を受け、考えることが楽しいと感じているか、成功体験を積んでいるか。これらの要因が『学習を受け入れる土台ができるかどうか』に大きく影響していました」

長年の教育現場でのリアルな実体験をもとに調査を実施した上で、脳科学の知見もかけ合わせることで、教育メソッドは進化し続けている。

チャイルド・アイズの幼児教育の根幹は、『肥田式知能理論』を基盤にした知能教育にある。知能を『覚える力』と『考える力』に分類しながら、24の知能因子をバランスよく刺激する、独自の方法論だ。3つの知能領域(図形、記号、概念)に対して、それぞれ受容的思考力、表現的思考力など8種類の脳の使い方(知能活動)がある。全体を細分化してバランスを意識しながら、子どもと接することが何より重要だという。

葛西さん

「人間の脳は生まれた瞬間から急速に成長し、5歳くらいで大人の脳と同じ重さになると言われています。赤ちゃんの脳には無限の可能性を持った神経細胞が存在し、外部からの刺激を受けることでシナプスと呼ばれる手のような接合部が伸び、神経細胞同士がつながって脳は成長します。この時期にどんな刺激を受けるかによって、”脳の器”の大きさが決まっていくのです」

この成長を促す教育を、チャイルド・アイズでは「”脳の器”を広げる」と表現している。「学ぶことが楽しい」と実感し、学習を受け入れる力を養うことで、その後の成長の土台をつくっていく。将来、小学生・中学生になって、より高度な内容を学ぶ際に、この器が大きければ多くの能力を吸収することができるという。

IQという指標で、教育効果を実感する

カリキュラムの基本となっているのが、1歳半から7歳を対象とした知能育成コースだ。「目的を持った遊び」から成功体験を積み、考えることが楽しいと感じることで、難しい問題にも挑戦する習慣をつけていく。この好循環を生み出すための教材が用意されており、ブロックやタイル、カードといった知能因子論に基づいた具体物(教材)を使い、24のすべての知能因子を刺激していく。

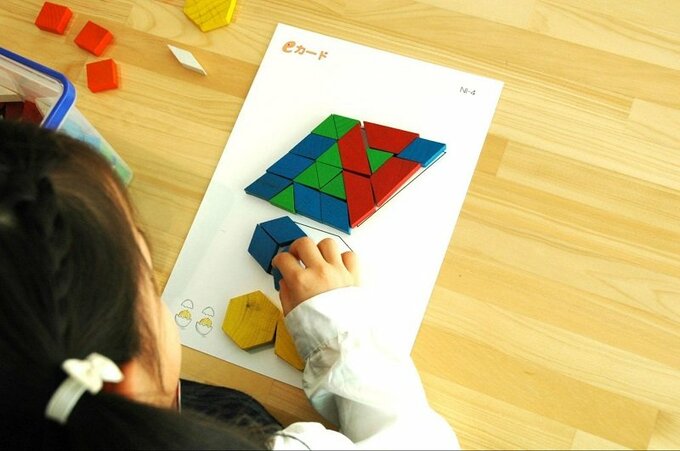

4~5歳のレッスンで使われるパターンブロックは算数の概念を学ぶもので、三角形やひし形、台形などのさまざまな形が特定の色で塗り分けられている。それぞれの辺の長さや角度が統一されており、図形の合成や分解が簡単にできるように設計されている。例えば、図形の枠が描かれた台紙の上に、ブロックを置いて敷き詰めていき大きな図形を完成させるといった使い方ができる。

鈴木さん

「具体物の使い方は2つあり、ひとつはブロックを組み合わせて図形を作るといった、問いに対する答えを導き出していく使い方。もうひとつは答えを求めるのではなく、この図形は赤いブロックだけで作ることができるのか、といった具合に自分の中でルールを設けるなどして興味をかき立て、いろいろな方向に考えを巡らせて試してみるという使い方です。実は、”脳の器”を広げていくにあたっては、後者の方が知能因子に対する刺激は圧倒的に大きいのです」

このようなレッスンを受けることで、子どもたちはさまざまな能力を育んでいく。それを裏付けるのが、入会時とその後に年に一度の頻度で行われる知能テストの結果である。入会してから1年経ったときの2回目の知能テストの平均IQ(知能指数)は132。”IQがぐんぐん伸びる幼児教室”としても知られるようになってきた。

鈴木さん

「幼児教育において、保護者の方々が最も心配されるのが、成果が見えにくいということ。本来は長く続けることで、その後のお子さまの人生に大きな成果となって表れるのですが、途中の成果を可視化するために知能テストを行っています。IQは遺伝だけで決まるわけではなく、教育環境によっても大いに伸ばすことができます。幼児期に”脳の器”を大きくしておけば、小学校や中学校で得られる知識を十分に吸収し、さらにそれらを応用できるお子さまに育ちます」

知能育成をベースに、受験対策コースにも挑戦

幼児教育のすべての基盤になるのが知能育成コースであり、思考力が身についた実感を得ることで小学校受験にも挑戦してみたいと望む保護者も増えている。そのニーズに応えるべく、チャイルド・アイズでは、年齢別に受験への対応を意識した、3つのコースを開設している。幼稚園受験コース(1歳半から3歳)、小学校受験コース(年中・年長)、思考力アドバンスコース アストルム(小学校1年生から6年生まで)だ。

例えば、小学校受験では筆記試験や口頭試問、行動観察など、大きく分類すると8つの入試形態がある。知能育成コースで思考力を養ってきた子どもたちに、筆記試験という抽象化されたものの中で、筋道を立てながら答えを導き出す大きな喜びを伝えていく。これが受験対策コースに共通する、理想的なイメージだ。

入試情報の集積という点でも、チャイルド・アイズには強みがある。全国展開しているため、各エリアの教室が入手した最新情報が、他のエリアの教室でも共有される。例えば転勤のタイミングで地方から東京の小学校を志望するようなケースでも、必要な情報をタイムリーに提供することができる。

楽しみながら思考力を身につけ、「中受脳」を育む

中学校入試では、特に難関校と言われる学校では思考力が問われる問題が多く出題される傾向にある。考えることを楽しいと感じて育ってきた子どもたちは、こうした問題に積極的に取り組み、試行錯誤する習慣が身についている。チャイルド・アイズの受験対策コースでは、小学校の低学年や中学年のうちから、中学入試に出題されるものと同レベルの問題を解くことで、本番で役立つ思考力を鍛えている。

鈴木さん

「私たちはこれを『中受脳』と呼んでいます。楽しみながら問題を解いていくことで思考力を身につけ、そこから先は自分自身で思考力を発揮し、結果として中学受験がうまくいくイメージです。この『中受脳』を育成していくことに力を入れています」

思考力は、その後の人生に大きな影響を与える。入学試験の結果だけではなく、さまざまな壁を乗り越えるだけの力にもなり得る。

鈴木さん

「ある生徒は高校3年生の春まで文系志望でしたが、理系に進みたいと思い直しました。一般的にはそのタイミングでの理系への転向は難しいと言われているのですが、東大と慶應医学部に合格。保護者からは、ベースとなる思考力があったからだと、コメントをいただきました。

また、ある家庭のお子さまは、中学受験は思うような結果ではありませんでしたが、入学後にプログラミングの能力を身につけ、プログラマーとして活躍する社会人の友人と出会ったことで、起業を目指すようになったと聞きました。幼児期に身につけた思考力は一生ものであることを実感します」

社会の変化が激しく、未来の予測が困難になっていく不確かな時代の中で、子どもたちには人生を積極的に切り拓いていく力がますます期待される。そのためにはチャイルド・アイズの幼児教育の成果が示すように、幼児期に「覚える力」、「考える力」といった脳の土台をしっかりと作り上げることが大事なのではないだろうか。

チャイルドアイズ

・2024年4月末まで入会金無料キャンペーンを実施中

・詳細はホームページからご確認ください