78年前の6月23日に組織的戦闘が終結した沖縄。激しい地上戦の末、20万人あまりが犠牲となりましたが、なかにはアメリカ軍の攻撃によって命を落としたのではなく、日本兵によって殺害された民間人も確認されています。このうち沖縄本島北部で起きた殺害の背景には何があったのか証言や資料をもとに考えます。

国頭村半地。国道沿いの一角には戦前から残る茂みがあります。78年前の沖縄戦で避難民が殺害された場所だと言われています。

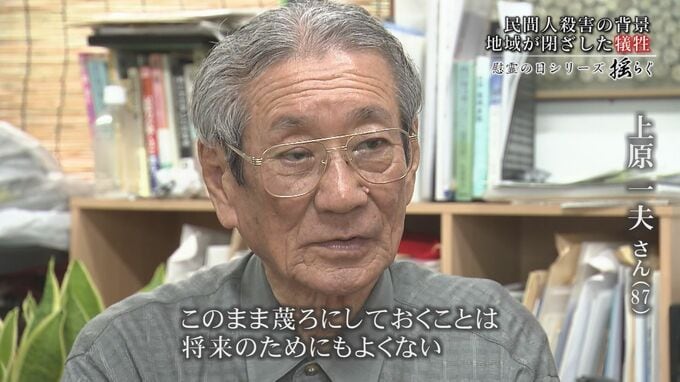

戦時中に山奥に避難していた 上原一夫さん(87)

「上に松の木に(避難してきた人を)ロープでくくって4、5人なんだよね、殺されたのは。そうして結局、日本刀で。銃じゃなくて切り殺して殺したんです」

ザークビーと呼ばれるこの場所は、かつて小高い丘のようになっていました。

沖縄戦当時、読谷村喜名からの避難民4、5人が日本兵らによって殺害された場所だといいます。

戦時中に山奥に避難していた 上原一夫さん(87)

「『忘れちゃいかんよ』と常に言われていた。ここを通るときはこうして(ウートートー)手を合わせたりした」

上原一夫さん87歳。国頭村で生まれ育ち、戦時中はやんばるの山奥に避難していました。地域で語ることがタブー視されてきた事件について、家族から伝え聞いた話として語ってくれました。

戦時中に山奥に避難していた 上原一夫さん(87)

「殺された避難民は、米軍の支援を受けているんじゃないかという誤解もあった。早く降りて行ったから。そういった誤解がスパイだと殺害事件が起こった。集落の皆、こんなしよったもん(口に人差し指をあてて)ちょっと話が出るとね、こんなしよった」

1945年4月、アメリカ軍は上陸から早々に沖縄本島北部を制圧。やんばるの山中に潜む、敗残兵狩りを進めます。

同じ時期、山の中には国頭村や大宜味村など地元住民をはじめ、中南部からの人々が大勢避難していましたが、日本兵はアメリカ軍に投降することを住民に禁じていました。

日に日に食料が乏しくなる中、比較的早い時期に山を降り捕虜となった人々の一部が、アメリカ軍に協力しているとみなされ、殺害されたのです。

日に日に食料が乏しくなる中、比較的早い時期に山を降り捕虜となった人々の一部が、アメリカ軍に協力しているとみなされ、殺害されたのです。

一度は保護された人々が、なぜ日本兵に命を狙われたのか。

アメリカ軍の記録を中心に沖縄戦を研究する保坂廣志さんは、アメリカ軍による捕虜に対する政策が、中南部と北部では異なっていたことも1つの要因だったと指摘します。

沖縄戦の研究者 保坂廣志さん

「中南部は鉄線を張ったり、塀を一部作ったりして憲兵が巡回するなど、住民を内部に取り込んで監視行動をしていた。北部は海兵隊が北部地区を占領しまして、海兵隊は基本的には収容所は作らない政策。集落があって、その中に戦災を受けていない家が10戸あったとしますと、その中に住民をどんどん入れていくという」

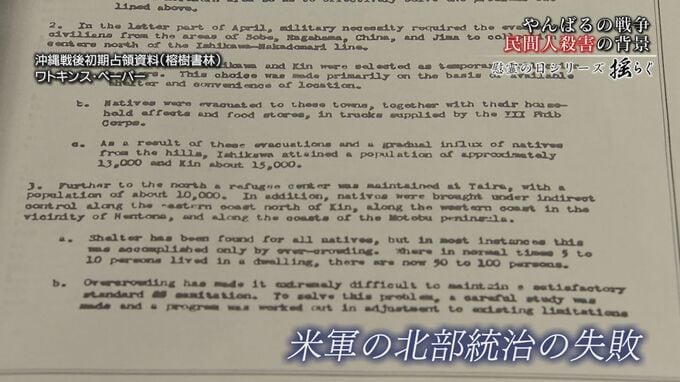

鉄線などで外部と仕切られていない名ばかりの収容所で、日本兵に襲撃された捕虜たち。アメリカ軍は当時、住民保護を含む北部の統治について、失敗したと分析しています。

鉄線などで外部と仕切られていない名ばかりの収容所で、日本兵に襲撃された捕虜たち。アメリカ軍は当時、住民保護を含む北部の統治について、失敗したと分析しています。

(沖縄戦後初期占領資料ワトキンス・ペーパーより抜粋)

「民間人は未だ軍政府の管理下にも置かれていない。自由に野山を歩き回っている」

こうした背景から本島北部では、国頭村以外の地域でも住民が日本兵によって殺害されるケースが相次ぎました。

アメリカ軍の捕虜となったことで、敵国に通じる者とみなされ、日本兵に命を狙われた今帰仁村の住民の証言が、RBCの映像ライブラリーに残されています。

日本兵に命を狙われた玉城長盛さん(1975年の取材)

「全住民が山から下りたんですよ。下りたらですね、敗残兵の方々が徒党を組んで殺害に来たわけですよ。玄関に日本兵が15、6人きて、まだ午前3時もならんのに、おはようございますと三回怒鳴る。日本兵だと直感した。ここ(家の裏手)を這い上がって午前2時半か3時頃私は逃げた」

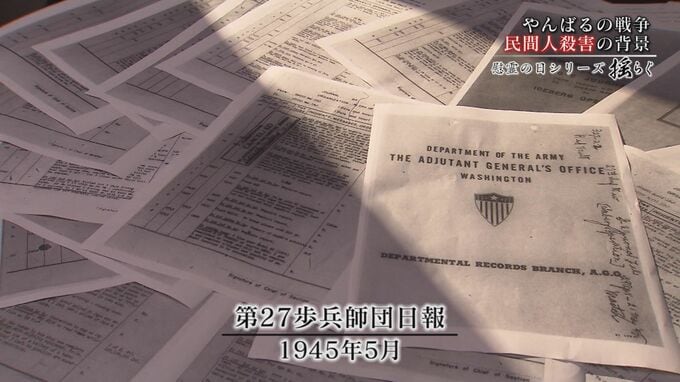

同じ時期、日本軍の掃討作戦にあたっていたアメリカ軍の日報には、住民の証言を裏付けるようにその被害が記されています。

(第27歩兵師団日報より)

「今帰仁村の仲宗根の集落で日本兵のグループが班長を殺し、住民を脅している。謝名でも2人殺されている」

捕虜が殺害された背景には、住民保護の失敗という点に加えて、住民と日本兵が山に混在する状況で、互いに疑心暗鬼に陥っていたことも影響していたと、保坂さんは指摘します。

沖縄戦の研究者 保坂廣志さん

「疑心暗鬼という中において、1つの情報に過大に反応する。問題はどういう形で(山を下りた人の情報が)日本兵に流れるかということ。そこが地域社会での闇の部分となっていると思う」

山で避難を続ける地元の人が、先に下山し捕虜となった人々の情報を日本兵に伝え、殺害に繋がった事例がありました。

こうした背景から、これまでなかなか語られることはありませんでした。

戦時中に山奥に避難していた 上原一夫さん(87)

「またこのようなことはあってはならない、だからもう年も年だし、このまま蔑ろにしておくことはね、将来のためにもよくないので将来の恒久平和にね、少しでもつながればね」

沖縄戦の研究者 保坂廣志さん

「北部・やんばるの戦争は何だったのかといういことが全体でも欠けている。あなた方(体験者)の証言というのが、いかにこの時代にとって尊いものなのか、それによって、今までよく分からなかったもう1つの戦場というものが分かるよということを、何回も呼びかけながら、そしてもしも間に合うならば、語ってもらう。それが今大事だと僕は思うんですよ」

地域が固く閉ざしてきた避難民の犠牲。戦後78年を経た今だからこそ語れる、戦争の姿がありました。