今月16日は敬老の日です。ニューズナウでは敬老の日を前に、元気なお年寄りを紹介するシリーズ「きばっちょいもす」をお伝えします。1回目は、パワースポットとなっている神社を守り続ける夫婦です。

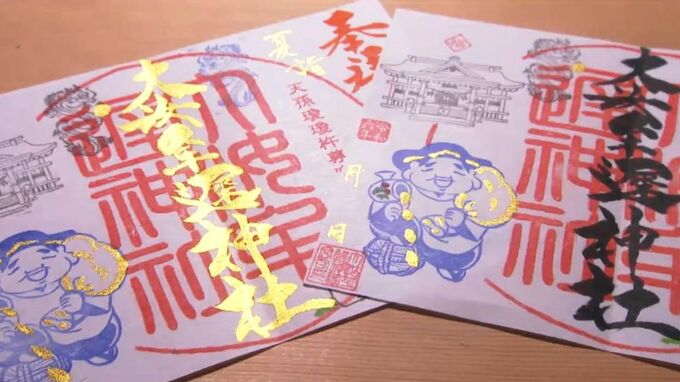

(國生護矢さん)「ご利益がありますようにと、一枚一枚」

金色で書かれた文字に色とりどりの絵。見開き2ページを使った大きくて華やかな御朱印です。筆を握るのは、大汝牟遅神社の宮司・國生護矢さん(76)。毎年3000枚ほどを書いています。

(妻・康子さん)「思い出になると思うのはこの御朱印。御朱印を書いている宮司、自慢です」

幼稚園からの幼馴染だった康子さんと、23歳で結婚しました。

(國生護矢さん)「本当に優しくて、お嫁さんにするのはこういう人がいいんだろうなというイメージだった」

映像は1992年の大汝牟遅神社です。500年近く前から続く伝統の流鏑馬に多くの人が見物に訪れていました。しかし、90年代後半以降は後を継ぐ宮司がおらず、活気を失っていました。

桜島の月讀神社を代々継ぐ家系に生まれた護矢さん。神社は兄が継ぎましたが、神職に携わりたいとの思いは持ち続けていました。

大学を出た後、県内の食品関係の企業などに務めていた護矢さん。転機が訪れたのは24年前、52歳の時でした。近所にあった大汝牟遅神社の関係者から、跡を継がないかと持ち掛けられます。

(國生護矢さん)「なるべく後世に残して、100年くらいしたら文化財になるだろうから。一生懸命次の人のバトンタッチのためにも、きれいによくしてと思っていた」

仕事を辞め、神社の宮司となり長年の思いを叶えたものの、はじめは参拝者もおらず、収入はほとんどゼロ。昼間は神社の補修、夜はホテルのフロント係のアルバイトの日々を送ります。

(國生護矢さん)「何とかなるだろうと思って継いだけど、何ともならなくて、夜にアルバイトに行かなきゃいけなかった状況」

2000年代から始まったパワースポットブームをきっかけに、参道の千本楠や参拝の証として渡す御朱印も人気に。自分でデザインを考えた絵を添えるなど工夫を凝らしてきました。

(奥さんが参拝客に説明)「(御朱印の)この顔がいい顔してる。商売繁盛の神様でもある、お金が舞い込んできそう」

しかし、今から12年前、64歳の時に病が襲います。大動脈の膜がはがれて死に至るケースもある「胸部大動脈解離」に。自宅に1人でいた時に、胸や背中に異変を感じ、自ら119番通報。ドクターヘリで搬送されましたが、一時は意識不明になりました。その後、「脊髄梗塞」を発症し、今でも下半身に麻痺が残っています。

(國生護矢さん)「(当時)うつ病みたいになった。涙が出た。感動するのね、何でも。親戚に会いたいとか、これがうつ病なのかと思った」

妻・康子さんも神社を守り続けることをあきらめかけていたといいます。

(妻・康子さん)「お守りを握りしめて、今はそのときのお守りも捨てられない。10日間くらいご飯ものどを通らないし、その時には宮(神社)のことは(頭に)なかった。続けていこうという思いはなかった」

リハビリを経て杖を使って歩けるようになりましたが、日常生活では康子さんのサポートが欠かせません。それでも「来てくれる人への思い」を胸に、夫婦で神社を守り続けています。

(國生護矢さん)「人間として通らなきゃいけない道だろうと。先に役に立つことだから今があるんだろうと、辛いことでも。神社には、家庭内で問題があるとか病気をしている、お金に困っている人が来る。話を聞いて、少しでも気持ちが楽になって喜んで帰ってもらえたら、それでいい」

(参拝客)「いつも話を聞いてくれるので、すごく癒やされる。素敵な夫婦」

参拝客のために、できるだけ長く御朱印を書き続けることが今の目標です。

(國生護矢さん)「歩くのがきつくなったら家で書こうと思う。うれしい、きれいだなと思ってもらえたら。もっともっと字が上手になりたい」

結婚53年目。夫婦で支えた神社は、ゆくゆくは長女に継いでもらう予定です。

(國生護矢さん)「洗濯もできないし、ようやく着替えはできるけど、これからもよろしくお願いします」

(妻・康子さん)「お願いされんと、しょうがない。生きている間はお世話になったので、私も役に立つように、きばいもんそかいなぁ~」

(國生護矢さん)「中学校の頃見初めたのが正しかったでしょうね」

(妻・康子さん)「それで話は全部終わりましたね~」

明るい夫婦が営む大汝牟遅神社。これからも多くの人に愛され、地域を見守ります。